| | | Le MAROC en 1932 |  |

| | |

| Auteur | Message |

|---|

Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Mer 21 Mar - 8:33 Mer 21 Mar - 8:33 | |

| Veuillez patienter le temps du téléchargement des fichiers PHOTO page de couverture  Le MAROC en 193220 Années de Protectorat Français Le MAROC en 193220 Années de Protectorat Français

Dernière édition par Pierre AUBREE le Sam 17 Jan - 6:44, édité 15 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Mer 21 Mar - 8:35 Mer 21 Mar - 8:35 | |

| page 1 SOMMAIRE Présentation générale ..................................... pages....... 1 à 35

Casablanca .................................................... pages ..... 35 à 165

Rabat ........................................................... pages .... 166 à 191

Fédala .......................................................... page ......... 192

Fès .............................................................. pages .... 197 à 216

Port Lyautey (Kenitra) .................................... pages .... 217 à 222

La région du Gharb ........................................ pages .... 223 à 225

Meknès ........................................................ pages .... 226 à 250

Maroc Oriental - Ouezzan - Sefrou - Taza .......... pages .... 251 à 258

Marrakech .................................................... pages .... 259 à 262

Mazagan - Mogador - Safi - Agadir ................... pages .... 263 à 267

Conclusion

Dernière édition par Pierre AUBREE le Sam 3 Jan - 5:14, édité 10 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Mer 21 Mar - 8:39 Mer 21 Mar - 8:39 | |

| page 2

Avant - proposLe but de cet ouvrage est d'inspirer à ceux qui le liront le désir de connaître le Maroc.

Pour connaître le Maroc, il faut le visiter.

On ne visite un pays que lorsqu'on possède quelques aperçus sur lui.

Les documents qui constituent ce travail donneront une idée exacte — si faible soit-elle — de l'Empire Chérifien.

Cette documentation est forcément incomplète.

La surface de 250 pages ne peut contenir tout ce que la civilisation française et européenne a apporté en 25 ans, de grandeur et de richesse à cet empire du Moghreb, hier encore déchiré par les rivalités et les guerres intestines.

Un volume de 1.000 pages suffirait à peine.

L'œuvre que nous mettons sous les yeux de ceux qui sont curieux des choses du Maroc est assez belle cependant pour permettre d'imaginer celle que nous ne montrons pas et pour inspirer le désir de la connaître.

Et si après avoir lu ces pages, des cultivateurs se décident à venir labourer les terres fécondes du Maroc ; si des touristes entreprennent un voyage facile dans ce pays mille fois curieux ; si des capitalistes désirent investir leurs fortunes dans ces villes et dans ces bleds où les capitaux trouvent une juste récompense, — notre but sera atteint.

Nous aurons rendu un grand service aux hommes entreprenants et intelligents qui viendront placer leur confiance dans l'avenir de ce beau pays.

Et nous aurons ainsi fait une œuvre utile.

E. S.

Dernière édition par Pierre AUBREE le Sam 3 Jan - 5:14, édité 6 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Mer 21 Mar - 8:45 Mer 21 Mar - 8:45 | |

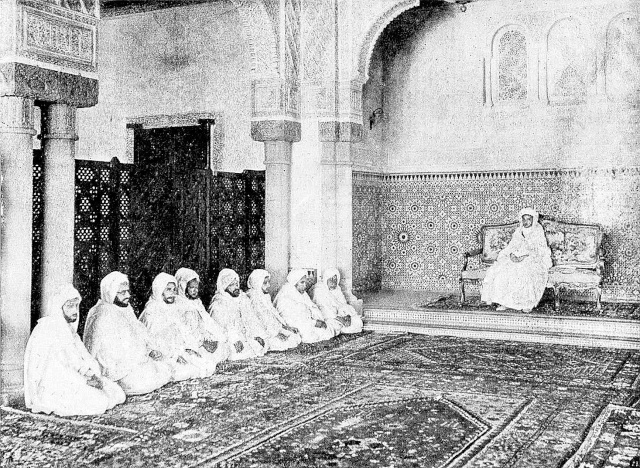

| page 3  Le Sultan du Maroc Le Sultan du Maroc  Sa Majesté Mohammed ben Youssef, Sultan du Maroc. Photo Flandrin. Une des plus récentes photographies du Souverain prise dans la Salle du Trône, au Palais du Sultan, à Casablanca.  Le Palais du Sultan à Casablanca  La salle du Trône au Palais de Rabat. Les ministres aux pieds du Sultan

Dernière édition par Pierre AUBREE le Ven 2 Jan - 20:37, édité 12 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Mer 21 Mar - 8:49 Mer 21 Mar - 8:49 | |

| page 4  Les Résidents Généraux Les Résidents Généraux  Les trois Résidents Généraux qui se sont succédé auMaroc, réunis à Rabat en 1924 pour la conférence nord-africaine. De gauche à droite Mme la Maréchale Lyautey, M. Steeg, M.Saint, le Maréchal, Mme Saint. « Un chantier vaut un bataillon. » Cette phrase suffit à prouver que le Maréchal Lyautey, pendant les treize années que dura son proconsulat marocain, plaça sur le même plan de ses préoccupations l'organisation économique et la pacification du pays.

C'est là son double titre de gloire, et l'on ne sait lequel l'emporte sur l'autre.

L'Exposition Coloniale de Vincennes qu'il sut animer de sa haute autorité, a été le prétexte d'éclosion de nombreux livres coloniaux. Plusieurs ont été consacrés à celui que la presse parisienne a appelé le magicien de Vincennes. Ils nous apportent tous des lumières précieuses sur la carrière, le caractère et l'œuvre de celui qui, après avoir créé le Maroc moderne, est entré vivant dans l'Histoire.

Contentons-nous ici de rappeler quelques attitudes de Lyautey parmi les plus significatives. On sait dans quelles circonstances il fut nommé Résident général, et comment, quelques semaines après avoir débarqué à Casablanca, il campait dans Fez révolté et assiégé, en plein pays ennemi. « Le 28 mai 1912, au soir, les assaillants arrivent à 100 mètres de la maison arabe où le Résident ai installé son poste de commandement. Le général Lyautey envisage donc la retraite sur l'hôpital qui sera le dernier réduit de la défense. On réunit, alors, dans la cour, tous les équipements et les effets personnels du général et de son état-major, et l'on dispose, à côté, des bidons de pétrole pour qu'une allumette suffise à les faire disparaître si on est obligé de se replier. Puis, le chef, qui ne dort pas depuis plusieurs nuits, s'étend tout habillé sur un lit de camp, disant qu'on vienne le chercher dès qu'une solution sera nécessaire... » (rapporté par M. André Colliez dans « Notre Protectorat Marocain » ).

C'est aussi la fameuse dépêche qu'il envoya à Mangin chargé d'aller délivrer Marrakech tombé au pouvoir d'El-Hiba, le Sultan Bleu, qui y tenait prisonniers sept Français, dont le Consul d.e France.

« Allez-y carrément. Je mets en vous toute ma confiance pour sauver nos compatriotes, rendre appui à nos amis, chercher nos ennemis, en unissant à toute la vigueur nécessaire la prudence indispensable pour ne vous laisser ni accrocher ni retenir, et pour ne partir que complètement outillé et munitionné. »

En 1914, Lyautey conserva le Maroc à la France, en désobéissant aux instructions qui lui ordonnaient, comme si la chose était possible, d'évacuer l'intérieur et de ne tenir que les villes de la côte.

Non seulement il maintint la situation, mais encore, au moment où la bataille faisait rage en Europe, s'ouvrait en 1915, à Casablanca, la première Exposition commerciale franco-marocaine. Le sort du Maroc devait se jouer en Lorraine. Il se joua également au Maroc, et la partie fut gagnée.

Le grand mérite de Lyautey, dont l'œuvre apparaît immense et féconde, a été de se souvenir de la parole d'Anatole France : « On ne colonise pas avec la règle de l'équerre, il faut agir suivant les gens et les lieux. »

Assise sur de telles bases, la pacification et l'organisation du Maroc se sont poursuivies sans à coups après le départ du Maréchal Lyautey.

Au point de vue social notamment, l'œuvre du premier Résident civil, M. Steeg, fut très importante. Divers dahirs fixent les conditions du travail des adultes, des femmes et des enfants; d'autres réglementent la justice indigène et introduisent quelque véritable justice là où n'étaient trop souvent qu'exactions et concussions. M. Steeg crée également les Sociétés de Prévoyance indigène, et adjoint des contrôleurs aux caïds pour le recouvrement des impôts. La civilisation reçoit également une énergique impulsion en même temps que, dans un autre domaine de l'économie marocaine, est créé le Bureau de recherches et participations minières, contrôleur des richesses du sous-sol marocain.

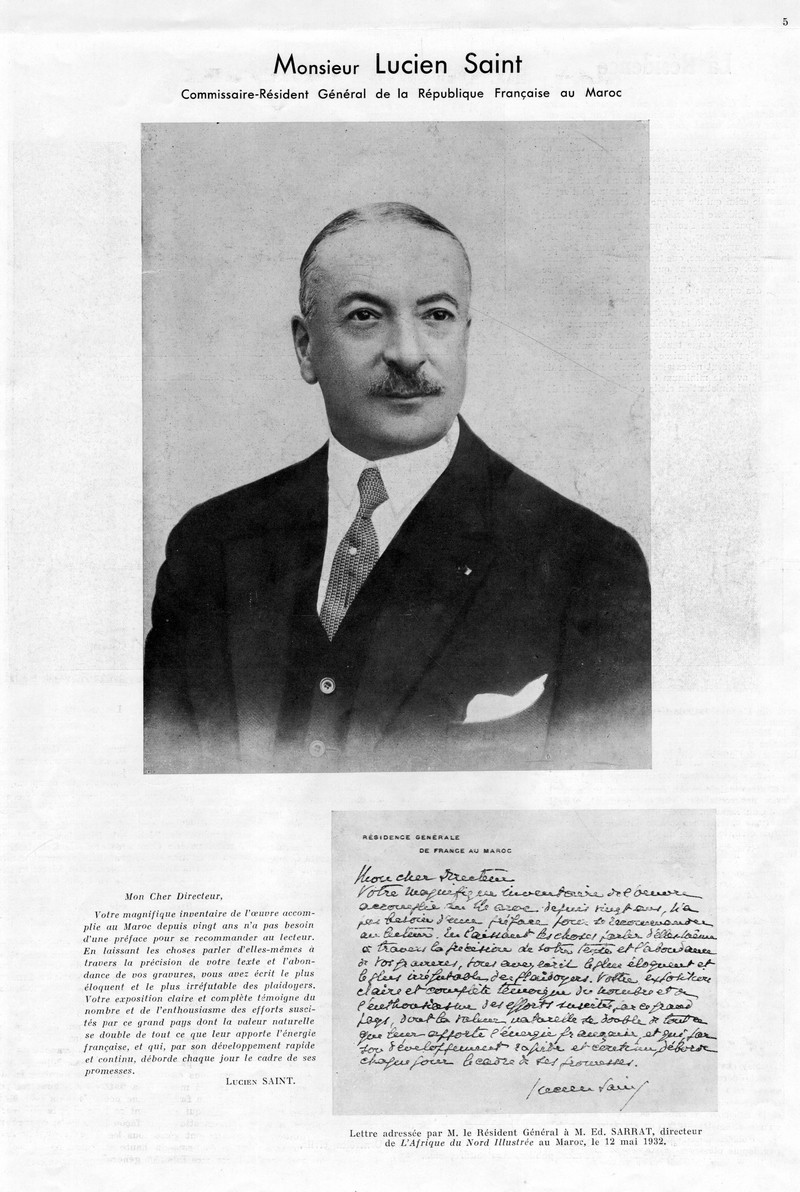

A M. Steeg a succédé M. Lucien Saint qui est venu de Tunis à Rabat. L'expérience des choses et des gens de l'Afrique du Nord acquise dans la Régence a grandement servi au Maroc M. Saint. Son activité, à la fois réfléchie et tenace, s'est affirmée fructueuse dans tous les domaines.

La récente occupation du Tafilalet montre avec quel succès s'est poursuivie l'œuvre de pacification.

La colonisation, le commerce, l'industrie, le tourisme au Maroc, les œuvres d'assistance et d'hygiène sociale — celle-ci relevant de la généreuse compétence de Mme Lucien Saint — rien de ce qui touche à la vie si diverse d'un grand pays n'a été négligé par le Résident général. Nous ne voulons pas nous donner le ridicule de paraître ici découvrir ses mérites. La flatterie des Pouvoirs publics est une faiblesse que nous n'aimons pas. Mais les pages qui composent ce livre sont la meilleure démonstration de la façon brillante et compréhensive dont sont gérés tous les intérêts de la France au Maroc, sous la haute direction de l'actuel Commissaire Résident général.

Dernière édition par Pierre AUBREE le Lun 5 Jan - 21:43, édité 13 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Mer 21 Mar - 8:52 Mer 21 Mar - 8:52 | |

| page 5   Monsieur Lucien Saint Monsieur Lucien SaintCommissaire-Résident Général de la République Française au Maroc Mon Cher Directeur, Votre magnifique inventaire de l'œuvre accomplie au Maroc depuis vingt ans n'a pas besoin d'une préface pour se recommander au lecteur. En laissant les choses parler d'elles-mêmes à travers la précision de votre texte et l'abondance de vos gravures, vous avez écrit le plus éloquent et le plus irréfutable des plaidoyers. Votre exposition claire et complète témoigne du nombre et de l'enthousiasme des efforts suscités par ce grand pays dont la valeur naturelle se double de tout ce que leur apporte l'énergie française, et qui, par son développement rapide et continu, déborde chaque jour le cadre de ses promesses.

LUCIEN SAINT. Lettre adressée par M. le Résident Général à M. Ed. SARRAT, directeur de L'Afrique du Nord Illustrée au Maroc, le 12 mai 1932.  Monsieur Lucien Saint Monsieur Lucien Saint

Commissaire-Résident Général de la République Française au Maroc

Dernière édition par Pierre AUBREE le Sam 3 Jan - 6:24, édité 14 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Mer 21 Mar - 8:55 Mer 21 Mar - 8:55 | |

| page 6 La Résidence. Rabat-la-Victorieuse offre aux regards admiratifs de ses visiteurs les bâtiments, si l'on peut employer ce mot banal pour de pareilles réalisations, de la Résidence générale. Nous ne nous extasierons pas, après tant d'autres, sur l'heureux choix de l'emplacement, sur l'impression d'harmonies qui se dégage de l'ensemble. La Résidence est à juste titre l'une des créations françaises au Maroc dont l'éblouissante image ne peut s'effacer de l'esprit même de celui qui n'a pu que l'entrevoir.

De la Résidence générale, les plans ont été tracés en 1918 par Henri Prost, qui s'adjoignit de nombreux collaborateurs, MM. Laprade, Laforgue, Lemonnier, Lupuy, Rigolet, Lyautey voulut frapper la population indigène, que travaillait la propagande allemande, en montrant que la France au Maroc était définitivement installée. En juillet 1918, au milieu des angoisses de la deuxième offensive allemande sur Paris, la France à Rabat bâtissait un Palais. Lequel Palais groupa, distribués sur une avenue qui aboutit à la Résidence proprement dite, tous les services du Protectorat. On a obéi au Maréchal qui voulait que toute personne ayant à fréquenter les services puisse obtenir les renseignements qui lui sont nécessaires dans le minimum de temps et avec le minimum de déplacement.

Toute l'administration civile est placée, par le décret du 11 juin 1912, sous la haute direction du Commissaire Résident général, assisté du délégué à la Résidence générale. Sous leur autorité, le Secrétaire général du Protectorat assume la centralisation des affaires civiles et administratives. Le Service de la Résidence générale comprend le Secrétariat général du Protectorat et la Direction des affaires indigènes. Au premier sont rattachés le Service des contrôles civils qui assurent, pour le compte du Résident général, le contrôle des administrations chérifiennes locales dans les régions de contrôle civil, le Service du Contrôle des Municipalités, le Service du personnel, des Etudes législatives et du Bulletin officiel, le Service de l'administration générale, du Travail et de l'assistance, la Direction des Services de sécurité.

La Direction des Affaires indigènes, elle, traite les questions concernant, tant au point de vue politique qu'administratif, les indigènes et l'administration indigène. Elle dirige les bureaux de renseignements, organes de contrôle local des territoires de contrôle militaire.

Les Services centraux comprennent les services financiers, les Services d'intérêt économique et les services d'intérêt social.

Cette division n'a rien d'arbitraire. Les premiers en effet sont constitués par la Direction générale des Finances (dont relèvent le Service de la Comptabilité générale, le Service des Perceptions, le Service des Impôts directs, le Service des douanes et régies, le Service de l'Enregistrement et du Timbre et le Service des Domaines), le Contrôle des Engagements de dépenses, la Trésorerie générale et les Recettes du Trésor.

Les services d'intérêt économique comprennent la Direction générale des travaux publics (service des Ponts et Chaussées, Ports, Aconage, Routes, Chemins de fer, Hydraulique, Service des Mines, Service de l'Architecture, Service de la Marine marchande et des Pêches), la Direction générale de l'Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. Outre le Service de l'Agriculture proprement dite et des améliorations agricoles, cette Direction générale a, dans ses attributions, le Service de l'Elevage, le Service de la Colonisation, le laboratoire de chimie, le service du Commerce, de l'industrie, auquel sont rattachés l'Office de la propriété industrielle, les Poids et Mesures, la Répression des Fraudes et le Tourisme.

Le Service des Eaux et Forêts, administrateur du Domaine de l'Etait en matière d'Eaux et Forêts, pèche fluviale et le Service de la Conservation foncière, chargé de la tenue du registre foncier et de l'Immatriculation des terres, sont rattachés à la Direction générale de l'Agriculture.

Le Service des Domaines, l'Office des Postes, Télégraphes et téléphones et le service topographique chérifien font également partie des Services d'intérêt économique.

Les Services d'intérêt social comprennent la Direction générale de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Antiquités (Etablissements de l'Enseignement secondaire, lycées et collèges, collèges musulmans, institut des hautes études marocaines, écoles primaires françaises et franco-arabes, enseignement professionnel, Service des Beaux-Arts et Monuments historiques, Service des Antiquités, Institut scientifique chérifien), la Direction de la Santé et de l'Hygiène publiques (assistance médicale, hôpitaux européens, etc...).  Rabat - Maison de France et jardins de la Résidence  L'entrée des bureaux  Le patio  Les services administratifs de la Résidence : secrétariat du Protectorat, Contrôles Civils, Finances, Travaux Publics, Agriculture, etc ...

Dernière édition par Pierre AUBREE le Lun 5 Jan - 21:48, édité 11 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Mer 28 Mar - 18:18 Mer 28 Mar - 18:18 | |

| page 7  La Pacification La Pacification La pacification du Maroc n'est pas un vain mot. On s'en est beaucoup servi, mais on a eu raison, car vraiment la paix française règne au Maroc. Et pour obtenir et consolider ce résultat, les moyens employés ont partout et toujours témoigné de notre volonté ferme et humaine à la fois. L'occupation récente du Tafilalet en est une nouvelle et éclatante preuve: il y a quelques années, on prétendait, dans les milieux bien informés, que pour mener à bien cette tâche, il fallait employer 200.000 hommes et dépenser un milliard. On a employé une autre métode, infiniment moins coûteuse en hommes et en argent, et l'on a occupé la palmeraie presque sans coup férir et sans pertes, lorsque le moment attendu et préparé minutieusement est venu.

Mais toute l'histoire de la pacification de la zone française du Protectorat procède de ce même esprit, énergique et prudent. Au total cela fait une belle réussite, unique dans l'Histoire.

Il n'est pas superflu d'en retracer ici à grands traits les principales étapes. De leur récit, même bref, se dégage une leçon qui sera comprise, car elle montre, à qui pourrait encore en douter, le génie colonial de la France en pleine action et en plein succès,

Mille neuf cent sept marque la date de la première intervention armée de la France au Maroc, intervention justifiée par des actes d'hostilité commis contre certains de ses nationaux (assassinat du docteur Mauchamp à Marrakech, massacre de huit Européens, dont cinq Français, occupés aux travaux du port de Casablanca).

Le 7 août 1907, les 3.000 hommes du général Drude débarquent à Casablanca. Quatre mois auparavant, le général Lyautey avait occupé Oudjda. Désormais, se poursuivra, grâce à l'action du général Drude, puis du général d'Amade, la pacification de la Chaouïa.

Mais si au Maroc la pénétration française se faisait avec succès, en France on voyait chaque jour l'horizon international devenir plus lourd de menaces. La puissance du Sultan Abd-el-Aziz, que remplace bientôt, en le bousculant quelque peu, son frère Moulay Hafid, n'est que nominale, et de Paris l'on ne s'en rend pas toujours un compte exact.

Quand, en 1911, Moulay Hafid, assiégé dans Fez par les tribus berbères révoltées, fait appel à la France, le général Moinier reçoit l'ordre d'aller le délivrer, mais de revenir aussitôt à Rabat, afin de ne pas donner à l'occupation un caractère définitif. Cela n'empêche pas l'Allemagne d'envoyer la « Panther » devant Agadir, et « cette colonne de Fez » marque le début de négociations décisives qui se terminent par un accord international.

Le 30 mars 1912, le traité du Protectorat est signé. Le général Lyautey est nommé Commissaire Résident général, et son premier acte est de rétablir le calme à Fez, où des émeutes s'étaient produites le 17 avril 1912.

A partir de ce moment commence la véritable pacification du Maroc, méthodique et sûre, que la grande guerre elle-même n'interrompra pas.

Moulay Hafid signe son abdication le 12 août, et son successeur, Moulay Youssef, père du Sultan actuel, donne immédiatement au généal Lyautey des témoignages d'un loyalisme sûr. Le nouveau Sultan est peu à peu reconnu par les tribus du bled maghzen et le prétendant El-Hiba — ce Sultan Bleu — qui avait occupé un instant Marrakech est défait par le colonel Mangin à Sidi-bou-Othman.

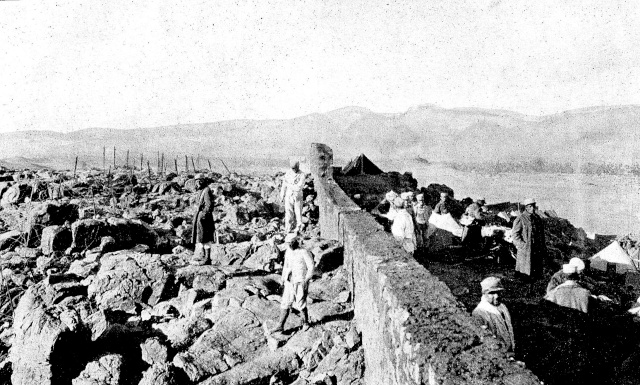

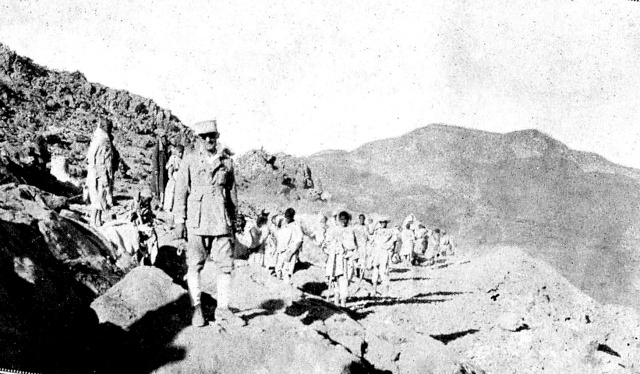

Peu à peu se conquiert tout ce que le général Lyautey a appelé d'une formule heureuse " le Maroc utile".  Travaux de construction de poste à Taria, mur d'enceinte : la partie gauche montre l'état du terrain avant toute construction  Le bivouac du G. M. du Todra au Tour-el-Kous-N'Tagout (17 novembre 1931), fait songer à l'organisation des camps par les Romains.  Dès notre installation à Taria, les travaux de piste sont activement poussés.Il s'agit de faciliter le ravitaillement des populations nouvellement soumises  Travaux de piste à Tinghir : la piste terminée.La pacification du pays a pour but le développement économique du pays

Dernière édition par Pierre AUBREE le Lun 5 Jan - 21:49, édité 6 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Mer 28 Mar - 18:20 Mer 28 Mar - 18:20 | |

| page 8 La carte ci-contre souligne nettement toutes les difficultés auxquelles s'est heurtée l'Armée française pour chasser des régions montagneuses de l'Atlas les dissidents dont le voisinage créait un danger pour le Maroc utile. Cette carte indique exactement la situation de la dissidence au 15 janvier 1932.

Dernière édition par Pierre AUBREE le Sam 3 Jan - 5:39, édité 6 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Mer 28 Mar - 18:24 Mer 28 Mar - 18:24 | |

| page 9 (suite du texte de la page 7)Marrakech est dégagé vers l'Ouest, et la route de Mogador est ouverte. Le général Alix occupe, dans le Maroc oriental, la rive droite de la Moulouya. El-Hiba, poursuivi dans l'extrême-Sud, est de nouveau battu, à Taroudant, le 23 mai 1913. En même temps se prépare la liaison avec l'Algérie. Les Beni-M'Tir et les Béni M.Guild sont réduits par le général Henrys, et la région de Meknès du même coup dégagée. Kasbah-Tadla, d'autre part, est occupée; la région de la Chaouïa est ainsi couverte, grâce à l'action du colonel Mangin.

Le début de l'année 1914 est marqué par l'entrée du général Lyautey à Taza, réalisant ainsi la jonction avec l'Algérie. Les troupes du général Baumgarten, venues d'Oudjda, avaient rejoint, à Meknassa-Tahtania, celles du général Gouraud, venues de Fez. Les Zaïans, commandés par le fameux Moha ou Hamou, furent ensuite contraints de quitter Khenifra et de se retirer dans la montagne. Au moment où la guerre fut déclarée en Europe, la zone soumise, allant au Sud jusqu'à Agadir et la vallée du Sous, s'étendait jusqu'au Grand-Atlas, qu'elle longeait en passant par Demnat, puis suivait la ligne générale Kasbah-Tadla-Khenifra-Azrou-Oued-Amelil-Taza pour redescendre ensuite, suivant une orientation Nord-Sud et s'infléchir parallèlement à la Haute-Moulouya.

Ce qui avait été fait était important. Mais ce qui restait à faire l'était également. Et l'œuvre entreprise risquait non seulement de ne pas pouvoir être continuée, mais encore de ne pas pouvoir être défendue à cause de la déclaration de guerre. C'est à ce moment que le général Lyautey, tout en envoyant en France les bataillons qu'on lui réclamait, appliqua tous ses efforts à conserver ses positions et même à les améliorer, en dépit des efforts des dissidents travaillés d'allieurs par la propagande allemande.

En 1915, les colonnes Desportes, Simon et Derigoin élargissent le couloir de Taza, et donnent de l'air à la région de Fès au Nord comme au Sud. En 1916, l'agitateur Abd-el-Malek est battu par les troupes du colonel Simon, qui dégage Taza. Le colonel Doury, à Bou-Denib, lutte victorieusement contre un autre chef, Moulay Ahmed ou Lahcen. En 1917, dans la région de Marrakech, le colonel de Lamothe, réagissant avec succès contre les attaques provoquées par des agents allemands dans le Sous, occupe Tiznit, à cent kilomètres au Sud d'Agadir. D'autre part, les troupes de Bou-Denib et celles de Meknès font leur jonction sur la Haute-Moulouya.

Au Tafilalet, un agitateur, Si Moha Nifrouten, ci-contre, montre mieux que de longs commentaires l'importance de notre avance et l'étendue des régions nouvellement pacifiées.

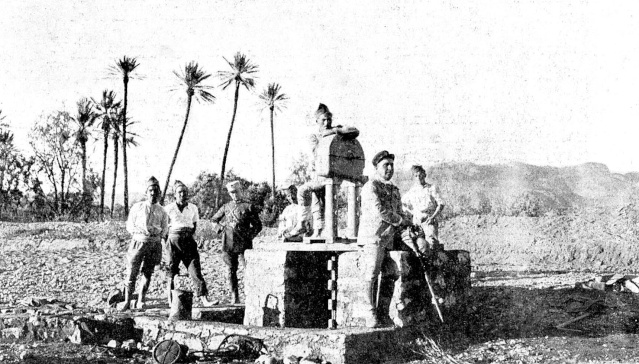

Il convient d'en reporter le mérite sur ceux qui ont succédé au Maréchal Lyautey à la tête de notre Protectorat et, en particulier, sur son chef actuel, M. Lucien Saint. Aidé par des généraux d'élite, ayant un grand sens des réalités, connaissant à fond « leur » Maroc, et disposant de troupes remarquables, le Résident général peut être fier de l'œuvre pacifique qu'il a su réaliser et à laquelle l'Histoire saura attacher son nom.  Toutes les djemaas du haut et bas Todghar se présentent, le 22 novembre 1931 à 16 heures à Tinghir, au Général commandant la région assisté du Pacha El-Hadj Urami Glaoui, pour offrir la Targuiba et recevoir l'Aman  Travaux du poste de Tinghir : le mur d'enceinte (10 décembre 1931)  Montage d'une pompe pour l'alimentation d'un point d'eau, à l'usage des populations nouvellement soumises.  La construction terminée d'un pont à Tinghir signale la politique constructive de l'armée du Maroc.

Dernière édition par Pierre AUBREE le Lun 5 Jan - 21:53, édité 8 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Mer 28 Mar - 18:26 Mer 28 Mar - 18:26 | |

| page 10  Finances Finances Avant l'avènement du Protectorat, les ressources publiques du Maghzen se confondaient avec les revenus propres du souverain qui disposait des unes et des autres selon son bon plaisir. Les finances étaient administrées comme un patrimoine privé, les fonctionnaires chargés de leur gestion n'étaient tenus à l'observation d'aucune règle. Le seul contrôle exercé portait sur les actes consommés: il n'existait aucun frein au gaspillage des deniers publics. Dans les dernières années qui précédèrent l'établissement du Protectorat, les ressources publiques étaient réduites à des sommes négligeables qui ne suffisaient même pas aux faibles besoins d'une administration rudimentaire. Les agents chargés de la perception de l'impôt se payaient eux-mêmes sur les quelques recettes qu'ils parvenaient à encaisser. La tâche la plus urgente du premier Directeur général des Finances fut de mettre fin à cette situation anarchique et d'apporter dans les finances publiques l'ordre et la clarté nécessaires à toute organisation. Budgets. Le premier budget d'ensemble de l'Empire chérifien fut établi pour l'exercice 1913-1914; il s'élevait en recettes à 17.650.000 pesetas hassani (100 P.H. valaient alors 71 fr. 43) et à 23.600.000 P.H. en dépenses. Le premier budget marocain avouait donc un déficit assez sérieux. Cette fâcheuse situation ne fut pas maintenue pour les budgets ultérieurs qui se présentèrent tous en excédent de recettes. 1914-1915.... 50.812.000 P.H. 1915-1916.... 55.894.000 P-H. 1916-1917.... 54.849.000 P.H. 1918............ 86.257.000 francs. 1919........... 102.440.000 1920........... 181.412.000 1921........... 269.004.000 1922........... 288.012.000 1923........... 299.910.000 1924........... 312.630.000 1925........... 342.185.000 1926........... 407.422.000 1927........... 531.829.000 1928........... 641.575.000 1929........... 688.371.000 1930........... 802-289.000 1931-1932... 921.312.000 Si ces augmentations successives n'ont pu toujours être réalisées sans création d'impôts nouveaux ou augmentation des taxes préexistantes, le Gouvernement s'est toujours efforcé de ne pas faire peser sur le pays une fiscalité trop lourde qui aurait présenté le double danger d'entraver l'essor des entreprises nouvellement créées et de décourager les capitaux étrangers dont l'afflux était indispensable au développement économique du pays. Emprunts publics. La mise en valeur du Maroc ne pouvait être obtenue que par l'établissement préalable des grands travaux d'utilité générale, armature de l'activité commerciale et industrielle. Il s'agit là de dépenses de premier établissement, faites une fois pour toutes et qu'il ne serait ni équitable ni possible de financer avec les seules ressources de l'impôt. Aussi, la plus grande partie de ces dépenses a-t-elle été couverte par le produit des emprunts que le Gouvernement chérifien a été autorisé à émettre. D'autre part, le Protectorat avait trouvé les finances du Maghzen obérées des deux emprunts 5 % 1904 (62.500.000 fr.) et 5 % 1910 gagés sur le produit des douanes de l'Empire et les redevances du monopole du tabac et du Riff et dont le produit avait servi soit à rembourser des emprunts antérieurs, soit à alimenter la trésorerie courante. L'em-prunt 1904 a été remboursé par anticipation en 1929 et ne figure aujourd'hui que pour mémoire. La dette publique comprend donc actuellement les emprunts suivants : 1er Emprunt 5 % 1910............................................................. 101.124-000 fr. 2° Emprunt 5 % 1918............................................................... 171.750.000 fr. 3° Emprunt 1922 contracté auprès du Crédit Foncier de France.... 150.000.000 fr. 4° Emprunt 1923 contracté auprès du Crédit Foncier de France.... 150.000.000 fr. 5° Emprunt 41/2% 1929........................................................... 325.000.000 fr. 6° Emprunt 4 % 1930............................................................... 425.000.000 fr. 7° Emprunt 4 % 1931............................................................... 391.000.000 fr.  RABAT. — Direction générale des Finances. Façade principale.  RABAT. — Direction générale des Finances. Façade latérale  La Recette municipale de Casablanca

Dernière édition par Pierre AUBREE le Lun 5 Jan - 22:08, édité 6 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Mer 28 Mar - 18:27 Mer 28 Mar - 18:27 | |

| page 11 Le Gouvernement du Protectorat a donc émis à l'heure actuelle pour plus de 1 milliard 600 millions de fonds d'emprunt qui ont servi notamment à financer des travaux d'établissement du port de Casablanca, à établir les réseaux routiers, ferrés, électriques, télégraphiques et téléphoniques, à édifier les bâtiments administratifs nécessaires au fonctionnement des services publics, à mettre en valeur le domains public et les ressources naturelles, bref, à doter le Maroc de l'armature indispensable à son développement, grâce auquel il peut maintenant prendre rang parmi les nations modernes. Le Crédit. En même temps que se poursuivait cet effort d'organisation générale, le Gouvernement se préoccupait de mettre à la disposition de certaines catégories d'usagers — sous forme de crédits — les moyens d'action qui lui étaient nécessaires. Le Protectorat a réalisé, en cette matière, une œuvre considérable. A peine ébauchée, il y a quelques années, l'organisation du crédit se trouve aujourd'hui très avancée et permet de venir efficacement en aide à des intérêts très divers. Quelques chiffres feront comprendre le chemin parcouru dans cette voie et l'importance du crédit dans l'organisation économique marocaine. En matière agricole, les opérations de crédit à court terme dit « de campagne » sont effectuées par six caisses de crédit agricole mutuel groupant actuellement plus de 2.850 adhérents; leurs moyens d'action sont passés de 15.550.000 fr. en 1924, à 140.850.000 fr. en 1931. En outre, il a été accordé par les caisses mutuelles de crédit à moyen terme pour 53.500.000 fr. de prêts d'une durée maximum de 6 ans ou, exceptionnellement, de 10 ans. L'organisation est complétée par l'institution de la caisse de prêts immobiliers pour le crédit à long terme hypothécaire. Cette caisse se procure les fonds nécessaires par l'émission de bons hypothécaires remboursables à mesure de l'amortissement des prêts qui sont consentis pour une durée maximum de 30 ans. La caisse de prêts a consenti jusqu'à ce jour: 1.677 prêts ruraux pour un total de 174.512.000 fr. et 290 prêts urbains pour un total de 41.404.000 fr. En outre, la caisse a financé la construction de 701 habitations à bon marché d'une valeur immobilière de 94.769.000 fr. Sur cette somme, 18.600.000 francs représentent l'apport des intéressés, 22.422.000 fr. les avances de l'Etat et 53.747.000 fr. le montant des prêts hypothécaires consentis. Enfin, la C.P.J.M. a été habilitée récemment à effectuer des opérations de crédit maritime et de crédit hôtelier ; dans ce dernier ordre d'idée, les premières opérations effectuées ont eu pour résultat d'augmenter de 350 chambres la capacité hôtelière du Maroc et de faire effectuer pour 15 millions de travaux d'aménagements hôteliers. Lai Direction générale des Finances comprend, en dehors de l'administration centrale, les services publics ci-après : — Service des Domaines, chargé d'établir l'assiette de tous les produits provenant de la gestion ou de l'aliénation des biens meubles ou immeubles de l'Etat. — Service de l'Enregistrement. — Service des impôts et contributions qui établit l'assiette des impôts directs (taxe urbaine, patentes, taxe d'habitation, tertib). — Service des perceptions qui assure le recouvrement des impôts à l'exception de la plus grande partie des taxes indirectes qui sont perçues par le service des douanes. Service des Douanes. Quelques remarques sont ici nécessaires. En effet, l'organisation des douanes marocaines date de 1904; elle est, par conséquent, bien antérieure à l'établissement du Protectorat. A cette époque, l'émission d'un emprunt gagé sur les recettes fiscales de l'Empire nécessita la création d'un organisme dirigé par le représentant des porteurs de titres qui fut chargé de prélever journellement sur les recettes douanières le montant des annuités souscrites. Cette organisation fut maintenue et même renforcée après la conclusion de l'emprunt 1910 et ce ne fut qu'en 1918 que le Gouvernement put obtenir la mainlevée de l'hypothèque qui grevait ses ressources budgétaires. Le Service des Douanes exerce son activité dans le cadre du principe de l'égalité économique de toutes les nations au Maroc posé par l'acte d'Algésiras et qui s'est traduit par l'établissement d'une taxe de 12,50 % ad valorem sur l'importation de toutes les marchandises qu'elle qu'en soit l'origine. Les statistiques douanières, dont on a dit qu'elles constituaient au Maroc le baromètre de l'activité économique, montrent que le commerce extérieur de la zone française du Maroc s'est élevé de 2 millions 900.000 fr. en 1913 à plus de 221 millions 600.000 fr. en 1930. II peut être encourageant, à l'heure actuelle, d'avoir à constater une telle progression qui démontre la vitalité dont fait preuve l'économie marocaine après vingt ans seulement de Protectorat. Et nous ne pouvons terminer cette courte étude sans citer le nom du Directeur des Finances qui a su défendre l'économie marocaine avec une maîtrise incontestée : M. Branly.  Immeubles des Services financiers à Fez.  Les Services financiers de Mazagan.  La perception d'Oued-Zem. Photos Flandrin

Dernière édition par Pierre AUBREE le Sam 3 Jan - 6:02, édité 4 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Mer 28 Mar - 18:29 Mer 28 Mar - 18:29 | |

| page 12  La Direction Générale de l'Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Antiquités La Direction Générale de l'Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Antiquités Le 1er novembre 1912, le général Lyautey était nommé Commissaire Résident général de la République Française au Maroc.

Le 1er novembre 1912 est également la date que porte le « Bulletin Officiel » publiant la décision qui créait au Maroc un Service de l'Enseignement.

Ce simple rapprochement suffit à montrer que la France, au Maroc, moins qu'ailleurs, n'a voulu se soustraire à l'un des devoirs essentiels que comporte sa mission protectrice.

Que des progrès énormes aient été réalisés depuis, c'est ce qui ne surprendra personne. Et nous ne pourrons ici qu'indiquer brièvement les résultats obtenus et les réalisations effectuées par la Direction Générale de l'Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Antiquités dans un domaine des plus importants pour l'avenir du pays. Un établissement d'enseignement supérieur exista au Maroc dès novembre 1912, et ce fut l'Ecole supérieure de langue arabe et de dialectes berbères.

Le 11 février 1920 fut créé l'Institut des Hautes Etudes Marocaines qui absorba l'Ecole Supérieure, tandis que l'Institut Scientifique chérifien, né en mars 1921, se réservait les études qui relèvent des sciences positives et naturelles.

L'Institut des Hautes Etudes Marocaines comprend quatorze sections ou directions d'études : linguistique générale, dialectes berbères du Maroc, dialectes arabes du Maroc, littérature arabe et histoire de la civilisation musulmane, langue arabe moderne, géographie du Maroc, géographie générale et géographie des pays musulmans, ethnographie marocaine, sociologie marocaine et droit coutumier berbère, droit musulman, archéologie et arts musulmans, histoire du Maroc, sources comparées de l'histoire du Maroc, histoire des sciences chez les musulmans.

Une revue trimestrielle « Hespéris », qui a succédé aux « Archives Berbères » et au « Bulletin des Hautes-Etudes Marocaines », publie les travaux des professeurs de l'Institut.

L'année 1930 a été marquée par la création, grâce aux efforts de M. Gotteland, d'un cours de préparation à l'enseignement des indigènes.

Il faut mentionner également l'existence d'un important centre d'études juridiques qui permet maintenant à ses étudiants de préparer, soit à Rabat, soit à Casablanca, les examens de la licence en droit.

Sous le titre « les Enseignements du second degré», on groupe assez logiquement les établissements secondaires, les établissements primaires supérieurs et l'Ecole Industrielle et Commerciale de Casablanca qui représente l'enseignement technique. Dés 1909 existait, à Tanger, un Collège secondaire, devenu le Lycée Regnault. Actuellement, on trouve au Maroc six Lycées de garçons (Tanger, Rabat, Casablanca, Meknès, Fès, Oudjda), un Collège (Marrakech), deux cours secondaires (Safi et Kénitra). Les jeunes filles fréquentent les Lycées de Tanger, de Casablanca, de Rabat, les cours mixtes de Fès, de Meknès, de Marrakech, etc... Elles ne sont pas moins bien servies que les jeunes gens.

Les quatre Lycées de Rabat et de Casablanca, comparables par leur population à ceux des grandes villes de France, réunissent près de 4.500 élèves et ont présenté récemment plus de 300 candidats au baccalauréat. De l'avis des membres du jury (appartenant à la Faculté de Bordeaux), d'après les inspecteurs généraux qui les visitent régulièrement, les Lycées du Maroc supportent la comparaison avec les meilleurs établissements français.

Quelques établissements d'enseignement secondaires (Tanger, Oudjda, Meknès, Fès, etc...) possèdent des sections commerciales et primaires supérieures.

Rattachons à ce dernier enseignement les « sections normales » d'instituteurs et d'institutrices, ouvertes, à Rabat, la première en 1928, l'autre en 1930.

En 1917, déjà, était mis sur pied, à Casablanca, un projet de création d'Ecole Industrielle, sous les auspices de l'Association du Commerce, de l'Industrie et d'Agriculture pour le développement de l'enseignement professionnel au Maroc.

Actuellement, l'école comprend : un cours préparatoire, des cours normaux, d'une durée de trois années, répartis en trois sections: commerciale, agricole et industrielle, avec les subdivisions de mécanique, d'électricité, de construction; des cours de perfectionnement préparatoires à d'autres écoles (Ecoles Nationales d'Arts et Métiers, Institut électrotechnique de Grenoble, Ecoles d'Agriculture) ou à divers examens professionnels. Elle possède également une section d'apprentissage où la durée des études est de trois ans. Les élèves y suivent des cours généraux d'une durée totale de dix-huit heures par semaine; ils passent un temps égal dans les ateliers. Trente-deux professeurs et dix maîtres-ouvriers y instruisent quatre cents élèves, dont près de 200 sont internes.

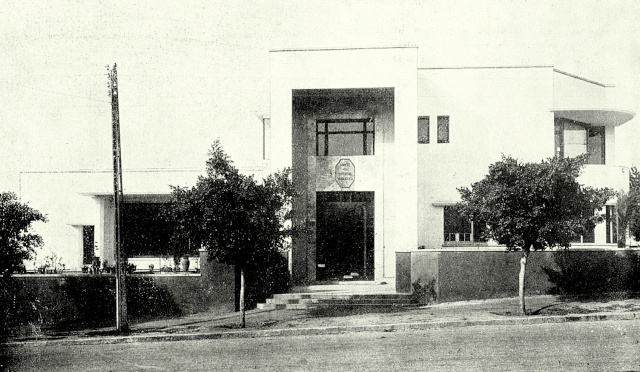

A l'heure actuelle, l'enseignement primaire est donné par 120 écoles françaises qui réunissent près de 20.000 enfants, dont plus de la moitié sont Français. Le gain réalisé, au cours de ces dernières années, est de 10.000 enfants. Le nombre des Français a triplé et dépasse de 2.000 unités celui de tous les les étrangers réunis. Ces chiffres suffisent à montrer ce qui a été fait pour l'enseignement primaire européen et quel avenir s'ouvre à l'action de ses animateurs.  Direction Générale de l'Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Antiquités, à Rabat.  Le Stade du Grand Lycée Lyautey à Casablanca, un jour de fête sportive.

Dernière édition par Pierre AUBREE le Lun 5 Jan - 22:12, édité 5 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Mer 28 Mar - 18:32 Mer 28 Mar - 18:32 | |

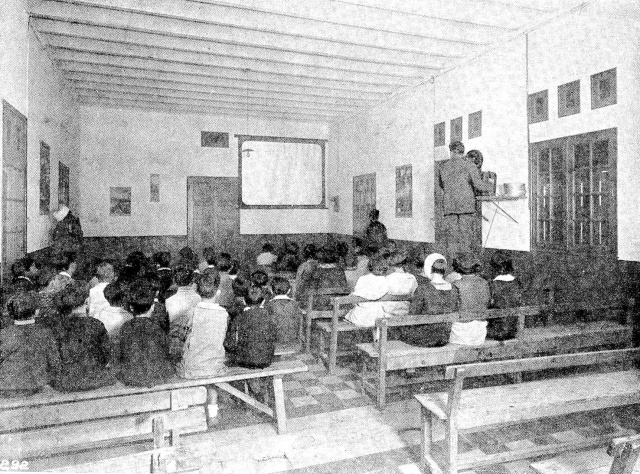

| page 13  L'effort de la Direction Générale de l'Instruction Publique s'exerce principalement dans trois domaines : d'abord construire des bâtiments scolaires, soit dans les nouveaux centres de colonisation, soit pour agrandir ceux qui existent déjà; ensuite, organiser le préapprentissage et l'enseignement professionnel; assurer, enfin, le développement de l'inspection médicale et des services d'hygiène scolaire.

Parallèlement, l'enseignement des israélites indigènes se poursuit grâce aux efforts conjugués de la Direction Générale de l'Instruction Publique et de l'Alliance Israélite.

De nouvelles écoles sont ouvertes jusque dans l'Extrême-Sud. De beaux bâtiments sont édifiés dans les principales villes. De même, s'organise l'enseignement manuel et professionnel, tant industriel et commercial qu'agricole, se substituant aux anciennes routines. Quatre-vingts enfant apprennent, à Casablanca, à travailler le fer, le bois, et suivent des cours de perfectionnement (français, comptabilité, technologie, dessin) dans une école professionnelle créée par l'initiative privée, et devenue ensuite établissement officiel.

Les écoles franco-israélites et les établissements de l'Alliance Israélite, à ce jour, reçoivent plus de douze mille élèves. Elles accomplissent une œuvre morale et pédagogique qui a déjà permis une sensible transformation de la population des mellahs des villes marocaines. L'enseignement des indigènes musulmans, tel qu'il a été conçu judicieusement, constitue bien, comme on l'a dit, « une conquête morale ». S'adaptant avec souplesse et patience aux nécessités de l'heure et de l'endroit, ses organisateurs ont créé de toutes pièces une œuvre dont la France peut être fière.

Les types d'établissements d'enseignement pour les musulmans sont très variés. On rencontre, en effet, au Maroc, deux collèges musulmans, une école régionale berbère, six écoles de fils de notables, quatorze écoles d'apprentissage, vingt-cinq écoles urbaines, dix-huit écoles rurales en pays berbère, dix-huit écoles rurales en pays arabe, quinze écoles de filles. Le personnel enseignant de ces établissements, que fréquentent 10.000 élèves environ, comprend 332 instituteurs ou professeurs.

Depuis 1920, cet enseignement donné aux musulmans comporte les sanctions suivantes : certificat d'études primaires musulmanes qui exige des candidats des connaissances en français et en calcul avec des notions d'arabe classique ; certificat d'études secondaires musulmanes délivré à lai fin du premier cycle des études des collèges, soit après quatre ans d'études : le diplôme d'études secondaires musulmanes délivré à la fin du second cycle des études des collèges, c'est-à-dire au bout de 6 ans d'études.

En 1923 furent institués le certificat d'apprentissage, qui sanctionne les études professionnelles, et le certificat d'études normales musulmanes, qui permet l'accès des titulaires de ce titre dans le cadre des instituteurs indigènes.

Depuis 1920, cet enseignement donné aux musulmans comporte les sanctions suivantes : certificat d'études primaires musulmanes qui exige des candidats des connaissances en français et en calcul avec des notions d'arabe classique ; certificat d'études secondaires musulmanes délivré à lai fin du premier cycle des études des collèges, soit après quatre ans d'études : le diplôme d'études secondaires musulmanes délivré à la fin du second cycle des études des collèges, c'est-à-dire au bout de 6 ans d'études.

En 1923 furent institués le certificat d'apprentissage, qui sanctionne les études professionnelles, et le certificat d'études normales musulmanes, qui permet l'accès des titulaires de ce titre dans le cadre des instituteurs indigènes.

Pour initier les maîtres marocains à la technique pédagogique, on a créé, au Collège musulman de Rabat, une section normale indigène et une section normale française. Dans la première se trouvent, recrutés aiu concours, des élèves-maîtres indigènes, pourvus du C. E. P., qui suivent, pendant 4 ans, les cours du collège, puis acquièrent, au cours d'une cinquième année, les connaissances professionnelles sanctionnées par le certificat d'études normales musulmanes.   L'atelier de bois. L'atelier de bois.

Dernière édition par Pierre AUBREE le Lun 5 Jan - 22:15, édité 4 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Mer 28 Mar - 18:33 Mer 28 Mar - 18:33 | |

| page 14  La section normale française de Rabat fonctionne depuis 1921, comme la section indigène. En 1926, on a créé également une section professionnelle et une section féminine.

Un enseignement bien compris s'accompagne d'œuvres complémentaires, grâce auxquelles, hors de l'école ou même à l'école, l'enfant devient un homme au meilleur sens du mot.

C'est ce qui explique les réalisations obtenues par la Direction Générale de l'Instruction Publique dans le domaine de l'éducation physique. Directeurs d'établissement, instituteurs, institutrices font à la gymnastique la place qu'elle mérite, aménagent des terrains de jeux, des installations variées dont les plus remarquables sont celles des écoles de Safi et de Kourigha, du Lycée de jeunes filles de Rabat et du grand Lycée Lyautey à Casablanca.

Depuis 1920 existe, outre neuf sociétés sportives scolaires, le Comité central universitaire et scolaire d'éducation physique et sportive du Maroc, qui a pour but principal, d'accord avec l'inspecteur principal de l'Education physique, d'organiser et de contrôler l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement public du Maroc.

L'œuvre des colonies de vacances, créée en 1918 par Mme la Maréchale Lyautey, permet à plus de 500 enfants de prendre leurs vacances à la mer (Salé, Mazagan) ou à la montagne (Tadment, Ifrane, Taforalt).

Un bureau d'orientation professionnelle fonctionne à Casablanca, des Caisses des Ecoles, Mutuelles scolaires, Comités de Patronage existent un peu partout.

A Casablanca et à Rabat, deux Conservatoires de Musique groupent 900 élèves. Les Ecoles de Musique de Meknès et de Tanger sont en plein essor.

Une des réalisations les plus intéressantes de la Direction Générale de l'Instruction Publique, et qui porte la marque de l'esprit d'initiative de son chef, M. Gotteland, est la « T.S.F. et le cinéma à l'Ecole ». Cinquante-trois écoles sont pourvues d'un appareil récepteur, et chaque samedi le poste « Radio-Maroc» diffuse, pendant une heure, des leçons et causeries à l'usage des écoliers du Maroc. Soixante-quatre écoles possèdent un appareil cinématographique. L'électricité est fournie, dans le bled, par un groupe électrogène avec batterie d'accumulateurs. Ce groupe sert à la fois pour l'alimentation du poste de T.S.F. et de l'appareil cinématographique, comme pour l'éclairage de l'école et de l'habitation personnelle de l'instituteur.

Le Service des Beaux-Arts et des Monuments historiques, dirigé par M. Borély, et le Service des Antiquités, dirigé par M. Châtelain, sont rattachés à la Direction Générale de l'Instruction Publique.

Chacun d'eux accomplit une œuvre des plus utiles, et dans ce pays grand comme la France, au passé si varié et si riche, la tâche ne manque ni à l'un ni à l'autre.

L'objet du Service des Beaux-Arts et des Monuments historiques n'a pas besoin d'être défini plus explicitement. Ce Service a droit à la reconnaissance du visiteur, du touriste, comme de l'habitant, pour le soin qu'il apporte à conserver les reliques d'un passé historique chargé de gloire, et aussi à surveiller, au point de vue esthétique, les réalisations urbanistiques actuelles.

Le Service des Antiquités procède méthodiquement à l'exploration archéologique du Maroc. Les vestiges romains sont nombreux sur la terre mo-ghrébine. C'est à Volubilis, au Nord de Meknès, dans le Zerhoun, que les fouilles les plus fructueuses ont été entreprises dès 1915-

Chacun de ces Services, par l'ingéniosité qu'il déploie et l'étendue de son activité, mériterait beaucoup plus que ces quelques lignes.

De même nous devons nous contenter de mentionner l'existence d'un remarquable Service des Arts Indigènes dont le chef, M. Ricard, préside avec une délicate énergie au renouveau des arts marocains. La Bibliothèque Générale et les Archives du Protectorat, la Section Historique du Maroc, l'Institut Scientifique Chérifien, dirige par le Docteur Lionville, offriraient également matière à exposé intéressant.

Mais nous en avons cependant assez dit pour évoquer l'activité multiforme et persévérante qui s'exerce au Maroc sous le signe de l'Instruction publique. Le Directeur général, M. Gotteland, et tous ses collaborateurs poursuivent sans relâche une besogne énorme et fructueuse, que les résultats acquis ne tardent pas heureusement à récompenser.

Le Cinéma à l'école. Des séances cinématographiques sont données dans soixante-cinq écoles ou groupes scolaires. Le Service des prêts de films, institué par la Direction Générale de l'Instruction publique, accuse une progression constante dans ses envois : 35 prêts par mois en 1929 ; 82 prêts en 1930 et 161 prêts mensuels en 1931-1932.L'école par T.S.F. au Maroc. Les leçons par T.S.F., inaugurées en avril 1929, après de nombreuses séances de mise au point, sont actuellement suivies dans soixante établissements scolaires. Institut des Hautes Etudes Marocaines, Rabat. Institut des Hautes Etudes Marocaines, Rabat.

Dernière édition par Pierre AUBREE le Lun 5 Jan - 22:24, édité 4 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Mer 28 Mar - 18:35 Mer 28 Mar - 18:35 | |

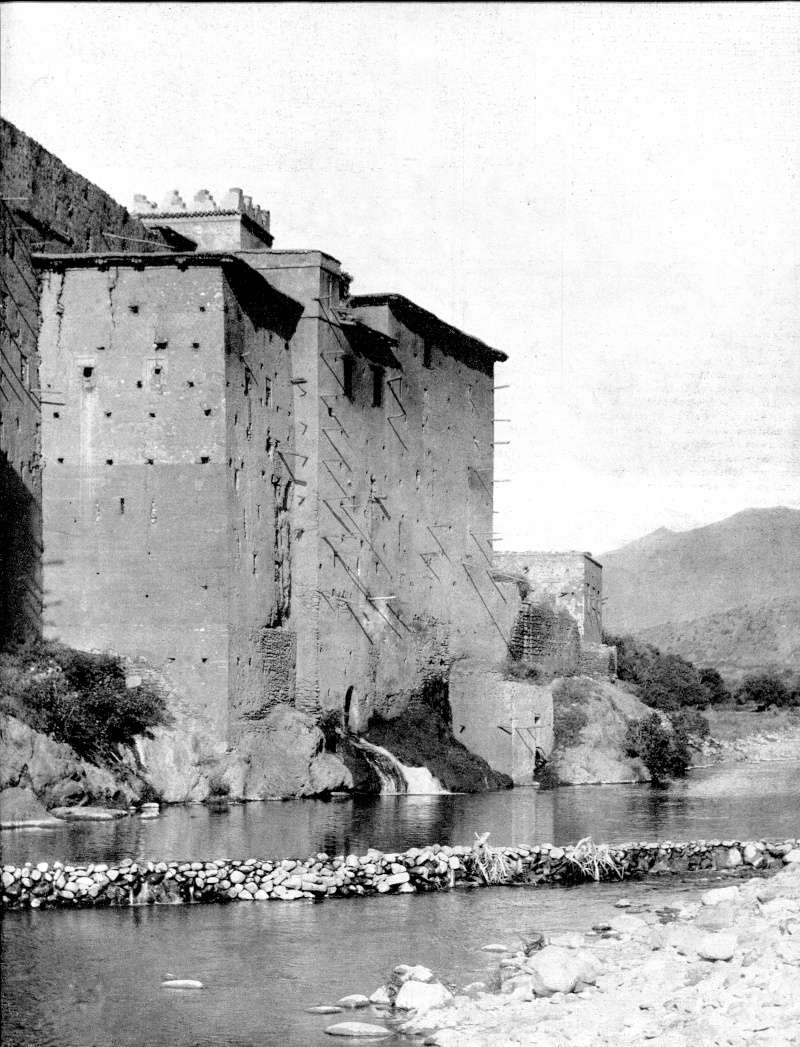

| page 15 Le Maroc, Pays du Tourisme  La Casbah Goundafa sur le N'Fis. Photo Gillot.

Dernière édition par Pierre AUBREE le Lun 5 Jan - 22:26, édité 4 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Ven 30 Mar - 7:17 Ven 30 Mar - 7:17 | |

| page 16  Les réalisations de l'Office Chérifien des Postes, Télégraphes et Téléphones. Les réalisations de l'Office Chérifien des Postes, Télégraphes et Téléphones.Les collectionneurs de timbres conservent précieusement les vignettes maintenant introuvables dans le commerce des enveloppes datant du temps lointain des rekkas. Epoque lointaine, en effet si l'on considère les progrès accomplis depuis lors, mais si proche quand on ne regarde que les dates...

Mais quelques années avant la signature du traité de Protectorat, le Maroc commençait à s'européaniser. Le terme s'applique particulièrement aux services postaux, puisqu'en 1912, on ne trouvait pas moins de cinq postes différentes: les postes chérifiennes, la poste française, la poste anglaise, la poste allemande et la poste espagnole. Les services chérifiens et français fusionnèrent le 1er octobre 1913, pour donner naissance à l'Office Chérifien des P.T.T. A la déclaration de guerre disparut naturellement la poste allemande. Pour d'autres raisons, le 1er août 1915 fut supprimée la poste espagnole. Seule subsiste encore aujourd'hui la poste anglaise, anachronisme qu'ignorent d'ailleurs beaucoup de Marocains, mais qui intéresse les philatélistes.

Dès la création de l'Office, l'ère des rekkas prit fin. Aux pittoresques coursiers à pied, se substituèrent les automobiles et les trains. Du même coup, les relations du Maroc avec le reste du monde furent à la fois régularisées et améliorées. En 1914, l'Office des P.T.T. disposait déjà de 44 établissements (recettes, facteurs-receveurs, agences postales, etc) qui, maintenant, sont au nombre d'environ deux cents (187 en 1930). On voit qu'à l'intérieur même du Maroc, les services postaux suivent de près les progrès de la colonisation et de la mise en valeur du pays. A noter que la mise en service de trains de nuit circulant dans les deux sens entre Tanger et Casablanca, a permis de créer un bureau ambulant entre ces deux villes, en vue d'accélérer la distribution des correspondances. Grâce à la création de ce bureau, le premier fonctionnant en Afrique du Nord, les échanges postaux entre la France et le Maroc, à travers l'Espagne sont avancés de vingt-quatre heures, tant à l'arrivée qu'au départ.

Aux voies maritimes (par Marseille ou Bordeaux) et terrestres (par Tanger et l'Espagne) s'ajoute la voie de l'air.

C'est en 1919 qu'a commencé à fonctionner le service postal par avion entre la France et le Maroc. En 1925, la ligne a été prolongée jusqu'à Dakar. A la Compagnie Latécoère a succédé en 1927 l'Aéropostale, et depuis lors les courriers postaux aériens, chaque jour, très régulièrement sont acheminés dans les deux sens. Pendant la belle saison, la liaison ainsi obtenue est si rapide qu'une lettre partie le matin de Toulouse ou de Marseille parvient le soir même à son destinataire de Rabat ou de Casablanca. Aussi est-il inutile d'indiquer combien la poste «par avion » est utilisée et quels grands services elle rend. L'arrivée de l'avion postal est à Rabat, comme à Casablanca, un événement de la vie quotidienne qui ne fait même plus lever les yeux. On s'y est habitué comme on s'est habitué au passage du train, au départ du bateau, et pas plus que ces derniers, l'avion qui relie si rapidement le Maroc et la France ne saurait disparaître.

L'Office des P.T.T., depuis le 12 mai 1926, gère un service de comptes-courants et de chèques postaux dont l'importance et la nécessité en même temps sont démontrées par les chiffres. Le nombre des titulaires de comptes est passé de 867 au 31 décembre 1926 à 4.988 au 31 décembre 1930. Les opérations ont progressé de façon analogue (20.601 opérations en 1926, et 454.691 en 1930). Le Maroc échange des virements avec la France, l'Algérie et la Tunisie, avec l'A.O.F., ainsi qu'avec un certain nombre de pays européens (Belgique, Pays-Bas, Suisse, Allemagne, Danemark, Tchécoslovaquie, Hongrie, etc.).

Pour les mandats ou «articles d'argent», les chiffres disent également mieux que tous commentaires l'importance acquise par les échanges entre la France et le Maroc. En 1914, 280.316 mandats représentant une valeur de 83 millions de francs étaient émis par l'Office; en 1930, le nombre des mandats a presque quadruplé, et leur valeur a atteint deux milliards 400 millions ! Même progression naturellement pour les mandats payés par l'Office (32 millions en 1914, et près de 2 milliards en 1930). Soixante millions d'autre part ont été apportés en 1930 aux guichets de la Caisse Nationale d'Epargne, dont les opérations au Maroc sont effectuées par les soins de l'Office. 44 millions ont été remboursés pendant la même année, et le nombre des titulaires de comptes est de plus de 60.000, chiffre que les économistes pourront méditer.

Jusqu'au 1er mai 1917, le service des colis postaux était assuré par les Compagnies de Navigation et ce, dans les ports de la côte occidentale seulement. A cette date, l'Office des P.T.T. reprit ce service .../...

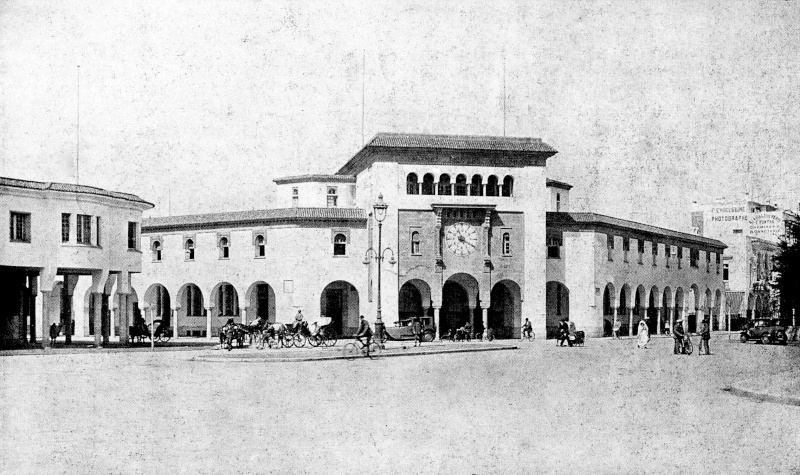

CASABLANCA. — La Grande Poste.  Le Hall de la Grande Poste  CASABLANCA. — Le bureau de Poste du Boulevard de la Gare - Photo FLANDRIN

Dernière édition par Pierre AUBREE le Lun 5 Jan - 22:32, édité 7 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Ven 30 Mar - 7:19 Ven 30 Mar - 7:19 | |

| page 17  .../... et l'étendit six mois après à toutes les localités de la zone du Protectorat français, sièges d'un bureau de poste. A Casablanca et à Rabat, la distribution à domicile des colis postaux est assurée. Là encore les statistiques sont intéressantes à consulter. En 1914, 5.844 colis ont été expédiés du Maroc et 84.083 ont été reçus. En 1930, 56.740 ont été expédiés et 658.262 reçus. A remarquer la grande différence qui existe entre les expéditions et les réceptions, qui montre bien la capacité d'absorption du Maroc.

Une mention toute spéciale doit être accordée aux relations télégraphiques, avec ou sans fil, qui ont été instaurées entre le Maroc et la France. En 1913, le Maroc n'avait pour communiquer télégraphiquement avec la Métropole que la voie terrestre Rabat-Tanger, puis la voie des câbles Tanger-Oran et Oran-Marseille. Liaison précaire en raison des interruptions fréquentes de la ligne en zone espagnole. Une liaison terrestre avec l'Algérie et la France fut établie en 1914 par Fez et Taza, et en 1916, on procéda au relèvement du câble allemand Emden-Ténériffe, qui avait été coupé dans la mer du Nord dès le début de la guerre. On réalisa en le sectionnant des communications Dunkerque-Cher-bourg, Cherboug-Brest et, enfin Brest-Casablanca. Depuis 1926, grâce à l'installation d'appareils Baudot-Picard, le rendement du câble a été porté de 25.000 à 45.000 et même 60.000 mots par jour. Rabat communique d'ailleurs directement avec Paris, par deux secteurs Baudot, pour éviter les retransmissions manuelles de télégrammes à Brest et à Casablanca. A l'intérieur du Maroc de grandes artères télégraphiques ont été construites, et utilisent des appareils rapides. La longueur des fils était de 776 km. en 1914 et de 5.238 en 1930 ! Les tarifs télégraphiques ont été unifiés en 1928, entre le Maroc d'une part, la France, l'Algérie et la Tunisie d'autre part.

En 1913, n'existait au Maroc qu'un seul réseau téléphonique, celui d'Oudjda, qui était rattaché au réseau algérien. Actuellement, un réseau interurbain complet s'étend sur tout le Maroc. A Rabat fonctionne un automatique, comme bientôt à Casablanca et à Fez.

On poursuit, d'autre part, la construction de la ligne Fez-Taza-Oudjda (pose de 10 fils téléphoniques et télégraphiques). On pourra bientôt téléphoner du Maroc en Algérie.

On installe également des taxiphones, et, sur les grandes voies de communication, des postes téléphoniques de secours. On pose entre Rabat et Casablanca, un câble téléphonique souterrain, qui permettra aux abonnés des deux villes de s'appeler directement en automatique. Sur un certain nombre de circuits, on a installé la téléphonie par courants porteurs.

L'Office des P.T.T. prévoit également l'installation de centraux automatiques à Marrakech, Meknès, Oudjda, Kénitra, Mazagan, Mogador et Safi; l'installation d'une trentaine d'automatiques ruraux dans les centres de colonisation et dans les banlieues, la pose d'un câble télégraphique sous-marin Oudjda-Saïdia-Marseille, etc...

Il faudrait maintenant un chapitre spécial pour montrer la rapide évolution de la T.S.F. au Maroc ou pour parler plus scientifiquement du réseau radioélectrique marocain. Notons en 1928 la création à Rabat de la station de radio-diffusion « Radio-Maroc » avec installation de deux auditoria, l'un à Rabat, l'autre à Casablanca. En 1930, est créée à Rabat la station à ondes courtes projetées de 7 kilowatts antenne « Maroc-France », conjuguée avec le centre d'écoute et le central télégraphique de Rabat pour l'établissement de communications entre la France et le Maroc, et éventuellement avec l'Algérie, la Tunisie et l'A.O.F. En 1931, la puissance de « Maroc-France » à 6, avec surélévation à 60 mètres des pylônes. Mais l'Office des P.T.T. n'entend pas s'arrêter en si beau chemin. Les précisions que nous avons données sur les réalisations obtenues dans ses divers services montrent que les progrès les plus récents savent être utilisés rapidement. Pour être complet, il nous faut souligner l'importance et le nombre des bâtiments et locaux nécessités par un tel trafic. Les hôtels des postes des grandes villes marocaines sont à bon droit admirés par nos visiteurs. Ils apprennent ensuite le nom de celui qui dirige avec autant de compétence que d'énergie l'Office Chérifien des P.T-T., M. Dubeauclard, auquel, à la fin de cet exposé, il faut adresser des félicitations et des remerciements bien mérités.  RABAT. — Le bureau de Poste de la Résidence.  La Grande Poste à Rabat.  La Poste de Meknès.  Le bureau de Poste de Marrakech. Photos Flandrln

Dernière édition par Pierre AUBREE le Lun 5 Jan - 22:34, édité 3 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Ven 30 Mar - 7:20 Ven 30 Mar - 7:20 | |

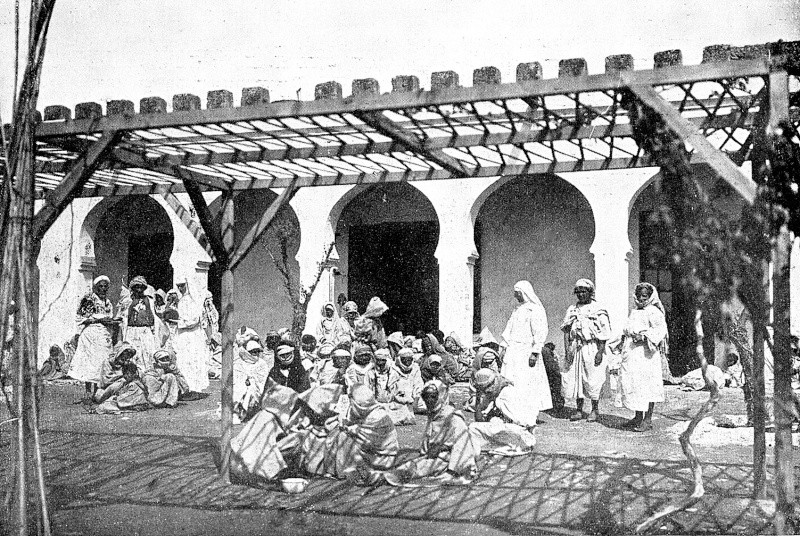

| page 18  La Santé et l'Hygiène publiques au Maroc. La Santé et l'Hygiène publiques au Maroc.La Direction de la Santé et de l'Hygiène publiques du Maroc répond à une organisation dont la création et le développement initial sont l'œuvre du Maréchal Lyautey, et dont l'évolution rationnelle s'est poursuivie grâce au constant intérêt que M. le Résident général Steeg lui a témoigné pendant la durée de son mandat.

Actuellement, M. le Résident général Saint, dont on sait la bienveillance pour toutes les œuvres d'assistance sociale, s'intéresse vivement au perfectionnement progressif des divers rouages de cet important service.

Trois données essentielles caractérisent son domaine et son programme d'action : assistance médicale, hygiène, prophylaxie.

A l'aube de toute pénétration en pays inconnu, la nécessité impérieuse d'une organisation sanitaire s'est imposée à nos chefs militaires ou civils, dans un double but, humanitaire et utilitaire... C'est sur ces données, d'application commune à tout début d'occupation coloniale que le Maroc a établi les bases d'un programme de défense sanitaire. Mais si cette organisation s'est montrée particulièrement efficace en ce pays dès sa mise en œuvre, c'est qu'elle a eu le précieux avantage de bénéficier de l'expérience de nombreux essais coloniaux antérieurs, sous la puissante impulsion d'un homme d'action, lui-même synthèse vivante dont le Tonkin, Madagascar, le Sud-Oranais avaient formé l'esprit colonial et lui avaient permis d'en manifester l'activité par des réalisations remarquables dans les domaines les plus variés.

Ses principes directeurs de l'organisation sanitaire marocaine reflètent eux-mêmes une luminosité particulière de cet esprit synthétique, en une harmonieuse sommation des acquisitions du passé et des éléments générateurs d'un fructueux avenir.

La protection de la population marocaine s'est exercée tout d'abord dès notre occupation et dans les premières années qui la suivirent par une défense constante de la collectivité contre des endémies sévères, et, dans la suite, aux heures plus calmes, par l'organisatton d'œuvres d'assistance aux faibles et aux déshérités de la vie, à l'enfant, à la femme et à l'orphelin, en un mot à toutes les victimes d'un ordre social qui s'apparente encore par bien des côtés à une forme médiévale.

Nous envisagerons dans cet exposé les moyens mis en œuvre pour réaliser cette mission de protection. Les moyens, matériels et moraux, sont, ici, inséparables les uns des autres. Et si des résultats dépassant souvent le domaine de la simple activité technique ont été obtenus au Maroc, c'est grâce à cette constante alliance de la volonté et du sentiment, de l'esprit et du cœur au cours des diverses manifestations d'une activité dont le Maréchal Lyautey a dégagé l'essence dans son axiome bien connu : « il n'est pas de fait plus solidement établi que l'efficacité du rôle du médecin comme agent de pénétration, d'attirance et de pacification ».

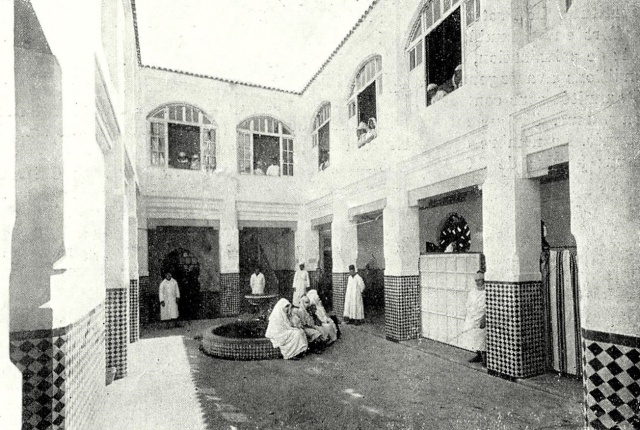

Ce programme de protection sanitaire qui reflète dans ses grandes lignes les remarquables directives de l'organisateur du Maroc est appliqué dans les villes et dans les campagnes.

Dans les villes indigènes (Médinas) toujours distinctes et séparées des agglomérations européennes, c'est le médecin directeur du bureau d'hygiène (vice-président de la Commission municipale d'hygiène composée de fonctionnaires français et indigènes) qui assume la charge de la surveillance et de la protection de la collectivité urbaine. Les dahirs (décrets) qui règlent l'organisation des villes marocaines confèrent au Pacha, sous le contrôle des Chefs des services municipaux (fonctionnaires français) la direction de l'administration municipale avec la charge d'assumer la sécurité, l'hygiène et la salubrité de la cité. Une collaboration étroite s'impose donc entre l'autorité indigène et le médecin chargé des services d'hygiène.

La liaison entre ce dernier et les Khalifa (ou délégués du Pacha) ainsi qu'avec les chefs de quartier (mokkadem) doit être étroite, confiante et journalière, pour faciliter les rapports entre l'organisme d'hygiène et la population indigène (musulmane et israélite). Survient-il un ou plusieurs cas de maladie contagieuse signalée par le mokkadem ? L'enquête faite immédiatement par le Bureau d'hygiène est soutenue par le chef de quartier, et les portes qui céderaient difficilement aux agents sanitaires français s'ouvrent toutes grandes lorsqu'ils sont accompagnés du mokkadem. Veut-on faire des vaccinations et des épouillages dans la Médina ? Le Directeur du bureau d'hygiène fixe avec un Khalifa du Pacha la façon dont les opérations seront menées, et, au jour dit, dans le quartier choisi, les mokkadems amènent aux agents sanitaires les habitants du quartier, soigneusement dénombrés.

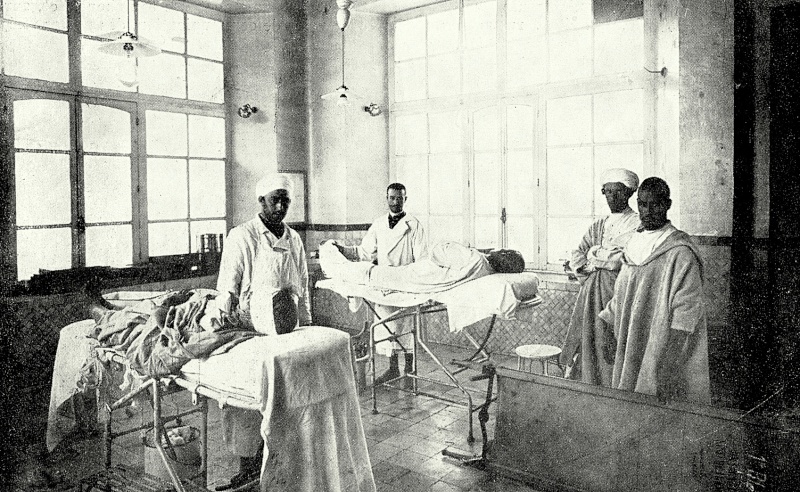

RABAT. — Division du Service de Santé à la Résidence. — Marchisis, architecte  FES. — Le Pavillon des Femmes à l'Hôpital Cocard.  FES. — Hôpital Cocard : Salle d'opération

Dernière édition par Pierre AUBREE le Lun 5 Jan - 22:45, édité 3 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Ven 30 Mar - 7:23 Ven 30 Mar - 7:23 | |

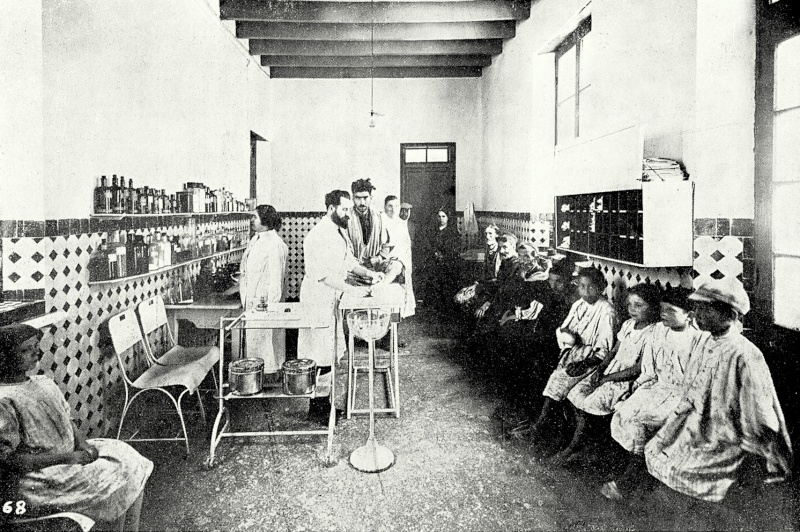

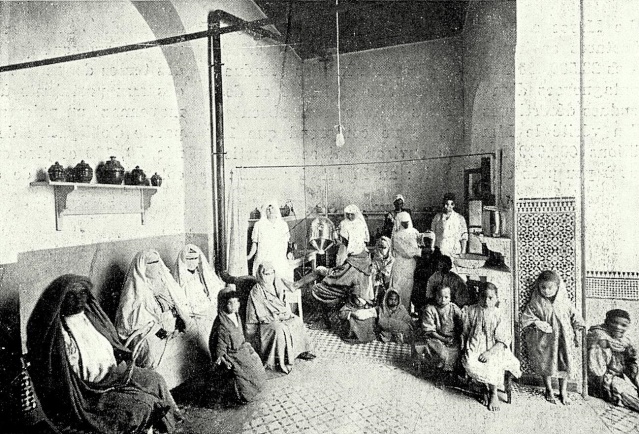

| page 19  L'éducation du public indigène est réalisée par des conférences faites aux lettrés, élèves et anciens élèves des collèges musulmans (hygiène urbaine et privée) et par des visites de notables, dirigées par l'hygiéniste, aux organisations urbaines de prophylaxie (stations d'épouillage et de désinfection, fours d'incinération des ordures, organisation de la javellisation des eaux de boisson, etc ... ) Pour lutter contre certaines pratiques insolites des accoucheuses israélites, l'hygiéniste de Fez, par exemple, fait convoquer mensuellement les « gablat" (matrones) pour leur donner des notions sommaires d'asepsie. Il a pu aussi obtenir de la communauté israélite le don, à chacune de ces matrones, de draps pour les accouchements des indigentes, ainsi que de blouses blanches, d'alcool, de brosses et de limes à ongles. Une dame notable israélite prévenue à chaque accouchement par les soins du naïb (délégué de la Communauté) est chargée de contrôler la façon dont ces matrones appliquen,t les préceptes qui leur ont été donnés. Cette surveillance de matrones, encore difficile à Fez, en ce qui concerne les « gablat» musulmanes, a pu être réalisée à Marrakech avec un succès remarquable. C'est là une belle victoire obtenue par le médecin français au bénéfice de la protection de la mère et de l'enfant indigènes. Dans les campagnes, personne n'ignore plus actuellement l'importance du groupe sanitaire mobile, ce « dispensaire en marche» (Lyautey). L'histoire des groupes mobiles depuis leur origine est féconde en incidents souvent émouvants et en enseignements d'un haut intérêt: vaccinations jennériennes en nombre impressionnant certes, ainsi que consultations et interventions thérapeutiques, mais aussi arbitrages demandés au « toubib » pour des litiges de toutes sortes, appels pour des malades ou blessés en tribus insoumises, dans des régions où jamais un «roumi» n'avait pénétré jusque-là. La protection sanitaire de l'indigène se réalise aussi dans les formations fixes de la Santé et de l'Hygiène publiques (infirmeries, dispensaires, hôpitaux). A la notion - aujourd'hui périmée - de l'irréductibilité de l'indigène est opposée, dès notre occupation, la conception coloniale de l'évolution possible de l'autochtone et de la portée réelle de certaines influences morales sur sa mentalité. Le nombre des formations fixes réservées à l'assistance indigène comprend six hôpitaux indigènes, correspondant aux chefs-lieux de région (Rabat, Casablanca, Marrakech, Meknès, Fez (Cocard ) , Fez (Murat), hôpitaux dont l'organisation est identique à celle des formations sanitaires européennes (médecine, chirurgie, radiologie, laboratoire). Ces hôpitaux représentent 1.506 lits, extensibles à 2.000. On compte neuf infirmeries indigènes dans les grands centres, avec hospitalisation des deux sexes; dix-huit infirmeries indigènes du deuxième degré, desservant de petites villes indigènes (avec hospitalisation des deux sexes) et vingt-et-une petites infirmeries ou salles de visite répondant à des bourgades ou à des postes dont le développement est réalisable dans un avenir plus ou moins rapproché (consultations seulement et hospitalisations d'urgence). Enfin les infirmeries rudimentaires des postes d'ordre purement stratégique qui, sans être définitives, n'en jouent pas moins un rôle important d'attraction et d'influence. Il faut ajouter à ces formations la section indigène de notre hôpital français de Tanger. Ces hôpitaux et infirmeries comportent des services distincts d'hommes et de femmes; à ces derniers s'ajoutent des sections infantiles. Docteur Colombani. Ainsi se réalise quotidiennement avec un dévouement qui n'a d'égal que la science déployée ce qu'on a justement appelé la conquête pacifique du Maroc.  Dispensaire Israélite de Fès.  FES. — Hôpital Murât.  FES. — Dispensaire antituberculeux.  OUDJDA. — Infimière visiteuse à l'Ecole des filles musulmanes.

Dernière édition par Pierre AUBREE le Lun 5 Jan - 22:48, édité 4 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Ven 30 Mar - 7:25 Ven 30 Mar - 7:25 | |

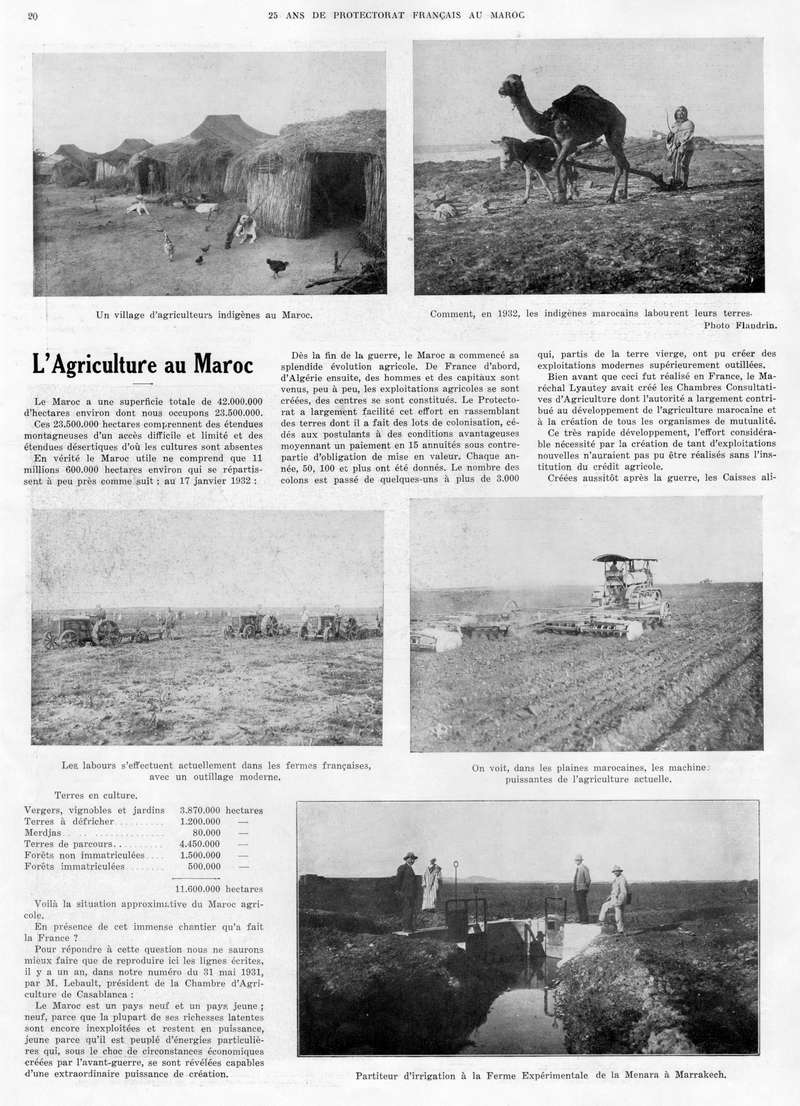

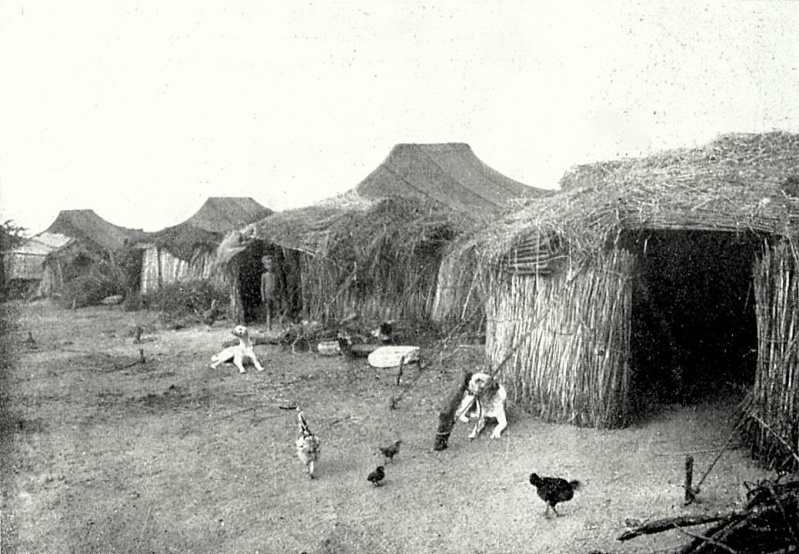

| page 20  L'Agriculture au Maroc. L'Agriculture au Maroc.Le Maroc a une superficie totale de 42.000.000 d'hectares environ dont nous occupons 23.500.000.

Ces 23.500.000 hectares comprennent des étendues montagneuses d'un accès difficile et limité et des étendues désertiques d'où les cultures sont absentes. En vérité le Maroc utile ne comprend que 11 millions 600.000 hectares environ qui se répartissent à peu près comme suit au 17 janvier 1932: Terres en culture, Vergers, vignobles et jardins.....3.870.000 hectares Terres à défricher..............................................1.200.000 Merdjas.................................................................80.000 Terres de parcours............................................4.450.000 Forêts non immatriculées...................................1.500.000 Forêts immatriculées............................................500.000 _________________________________________________________ .................................................................... 11.600.000 hectares Voilà la situation approximative du Maroc agricole.

En présence de cet immense chantier qu'a fait la France ?

Pour répondre à cette question nous ne saurons mieux faire que de reproduire ici les lignes écrites, il y a un an, dans notre numéro du 31 mai 1931, par M. Lebault, président de la Chambre d'Agriculture de Casablanca :

Le Maroc est un pays neuf et un pays jeune; neuf, parce que la plupart de ses richesses latentes sont encore inexploitées et restent en puissance, jeune parce qu'il est peuplé d'énergies particulières qui, sous le choc de circonstances économiques créées par l'avant-guerre, se sont révélées capables d'une extraordinaire puissance de création. Dès la fin de la guerre, le Maroc a commencé sa splendide évolution agricole. De France d'abord, d'Algérie ensuite, des hommes et des capitaux sont venus, peu à peu, les exploitations agricoles se sont créées, des centres se sont constitués. Le Protectorat a largement facilité cet effort en rassemblant des terres dont il a fait des lots de colonisation, cédés aux postulants à des conditions avantageuses moyennant un paiement en 15 annuités sous contrepartie d'obligation de mise en valeur. Chaque année, 50, 100 et plus ont été donnés. Le nombre des colons est passé de quelques-uns à plus de 3.000 qui, partis de la terre vierge, ont pu créer des exploitations modernes supérieurement outillées.

Bien avant que ceci fut réalisé en France, le Maréchal Lyautey avait créé les Chambres Consultatives d'Agriculture dont l'autorité a largement contribué au développement de l'agriculture marocaine et à la création de tous les organismes de mutualité.

Ce très rapide développement, l'effort considérable nécessité par la création de tant d'exploitations nouvelles n'auraient pas pu être réalisés sans l'institution du crédit agricole.  Un village d'agriculteurs indigènes au Maroc. Comment, en 1932, les indigènes marocains labourent leurs terres.

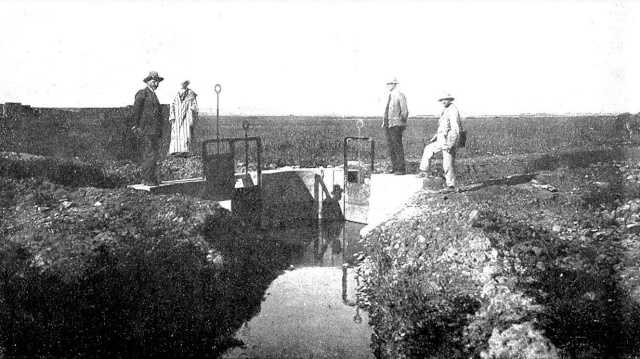

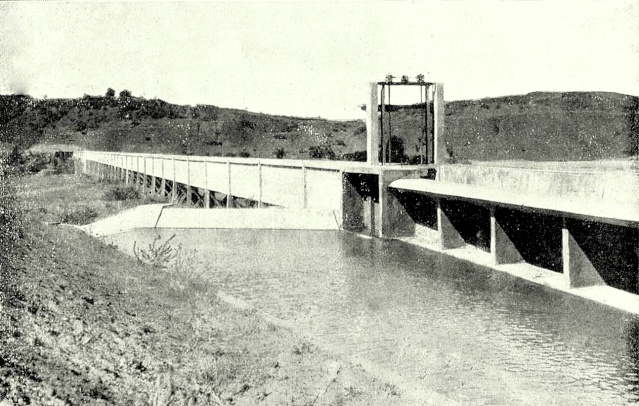

Photo Flandrin. Les labours s'effectuent actuellement dans les fermes françaises, avec un outillage moderne. On voit, dans les plaines marocaines, les machine-puissantes de l'agriculture actuelle  Partiteur d'irrigation à la Ferme Expérimentale de la Menara à Marrakech.

Dernière édition par Pierre AUBREE le Mar 28 Fév - 18:24, édité 6 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Ven 30 Mar - 7:26 Ven 30 Mar - 7:26 | |

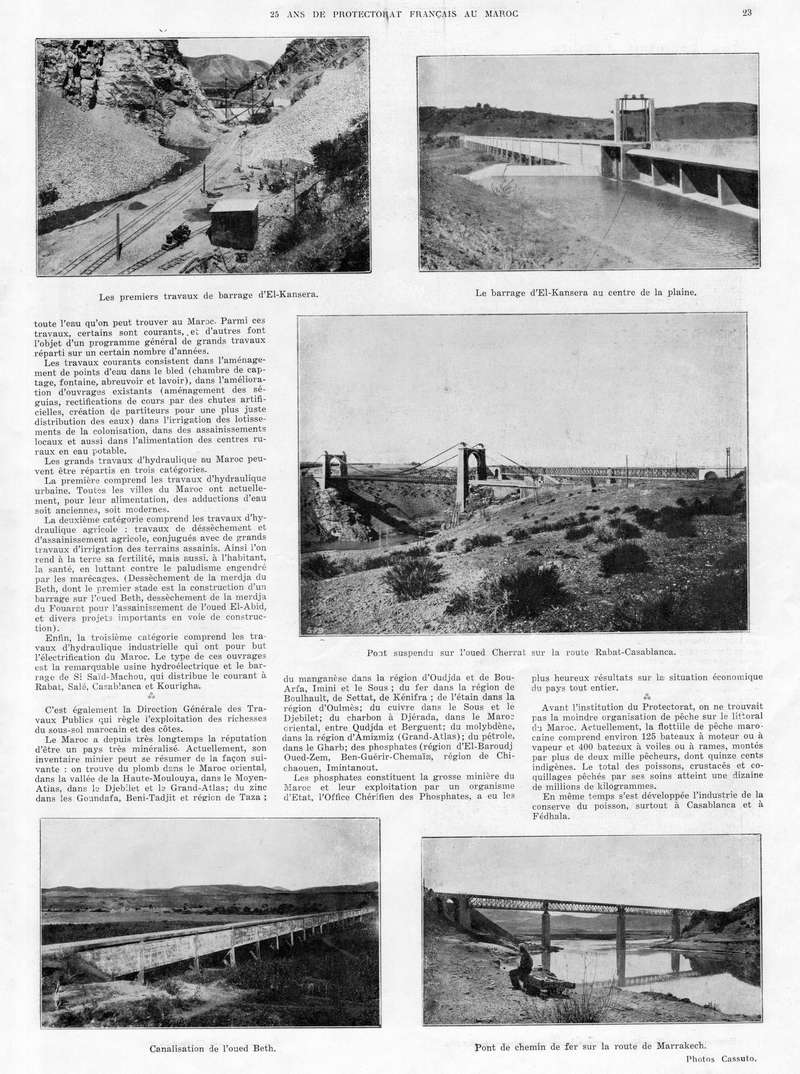

| page 21  Créées aussitôt après la guerre, les Caisses alimentées par les souscriptions de leurs sociétaires et les versements de l'Etat, se sont développées à rythme rapide : de quelques centaines de mille francs en 1910, le Crédit agricole total annuel accordé aux colons est passé en 1930 à plusieurs millions.

L'établissement des docks-silos est lié à la politique du blé que nous exposons en quelques lignes : La Métropole gênée par les blés marocains qui interviennent comme primeurs au moment de la soudure, inquiète d'autre part de ses abondantes récoltes, ne voulait plus recevoir en franchise le blé marocain. Les remarquables travaux de M. Sliège démontraient heureusement, dans le même moment que les variétés sélectionnées par ses soins étaient riches en gluten et intervenaient comme du blé de force dans la panification français. Nous avions donc une production complémentaire et non concurrente de celle de la France. Sur ces bases, un accord fut fait avec les producteurs français; il nous imposait un classement, une standardisation sévère et l'échelonnement des ventes sur l'année. Il n'était pas possible d'obtenir ceci sans grouper les blés dans des docks-silos coopératifs qui se sont aussitôt érigés dans les grands centres: Casablanca a des docks de 100.000 quintaux, Meknès, 60.000 quintaux; Fez et Kénitra en auront cette année. Ces docks ont au-dessus d'eux un organisme : l'Union des Docks-Silos qui effectue toutes les opérations commerciales.

Cependant, nous ne sommes qu'au début de notre développement, il reste encore le grand problème de l'utilisation de l'eau et du développement des cultures riches.

D'ici quelques années, les captages et barrages donneront la possibilité d'irriguer au Maroc 150.000 hectares environ qui s'orienteront certainement vers des cultures industrielles (plantes textiles, plantes à parfums, arbres fruitiers); là sera, croyons-nous, la véritable richesse agricole du Maroc. Déjà existent une usine d'égrenage et de vente du coton, plusieurs usines de distillation des plantes à parfums, plusieurs usines de conserves de légumes qui demain pourront traiter des fruits. D'autre part les expériences faites nous affirment que le Maroc se prête admirablement à la culture fruitière et qu'on peut l'orienter hardiment dans cette voie. Orangers, mandariniers, abricotiers, pruniers, agrumes, etc... y viennent à merveille, mais nous nous efforçons de faire comprendre que le Maroc, pays neuf, doit s'organiser de façon parfaite pour lutter contre la concurrence étrangère.

Ce prodigieux développement, cet essor rapide qui étonna tous ceux qui les perçoivent a eu deux sources bien nettes, l'une dans la qualité des colons qui ont montré, en face de difficultés considérables, une énergie, une ténacité remarquables. C'est la difficulté qui révèle l'homme, celles que nous avons rencontrées ici ont montré de quoi était capable le Français dont on dit tant de mal, parce qu'on le juge dans la vie relativement facile en France où ses qualités ne ressortent pas. L'autre, dans les efforts constants du Gouvernement; qu'elles qu'aient été les qualités individuelles et les tendances de nos Résidents généraux, le Maréchal Lyautey, le Sénateur Steeg, M. Lucien Saint, tous ont compris que l'agriculture était la base de la prospérité du Maroc et toutes les organisations que nous avons rapidement passées en revue n'ont pu exister que grâce à leur appui moral et à leur précieux soutien financier.

Pour terminer et être complet, il faut ajouter que tout cet effort bénéficie aussi bien au colon qu'aux indigènes.

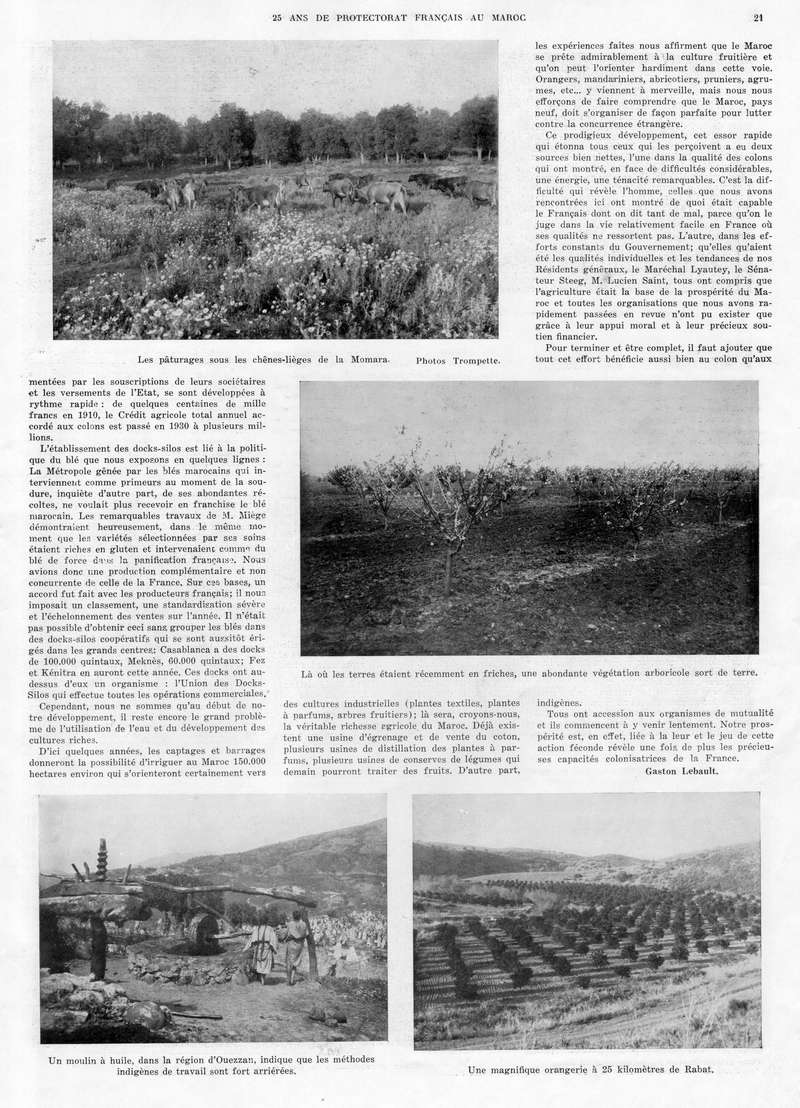

Tous ont accession aux organismes de mutualité et ils commencent à y venir lentement. Notre prospérité est, en effet, liée à la leur et le jeu de cette action féconde révèle, une fois de plus, les précieuses capacités colonisatrices de la France. Gaston Lebault.  Les pâturages sous les chênes-lièges de la Mamara. Photos Trompette.  Là où les terres étaient récemment en friches, une abondante végétation arboricole sort de terre.  Un moulin à huile, dans la région d'Ouezzane, indique que les méthodes indigènes de travail sont fort arriérées.  Une magnifique orangerie à 25 kilomètres de Rabat.

Dernière édition par Pierre AUBREE le Lun 5 Jan - 21:35, édité 4 fois | |

|   | | Pierre AUBREE

Admin

|  Sujet: Le MAROC en 1932 Sujet: Le MAROC en 1932  Ven 30 Mar - 7:28 Ven 30 Mar - 7:28 | |

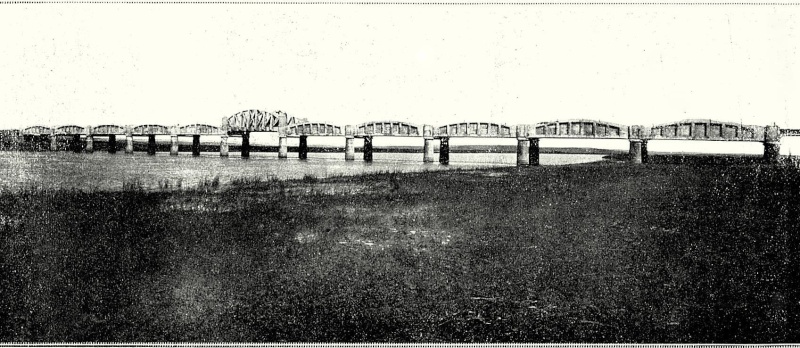

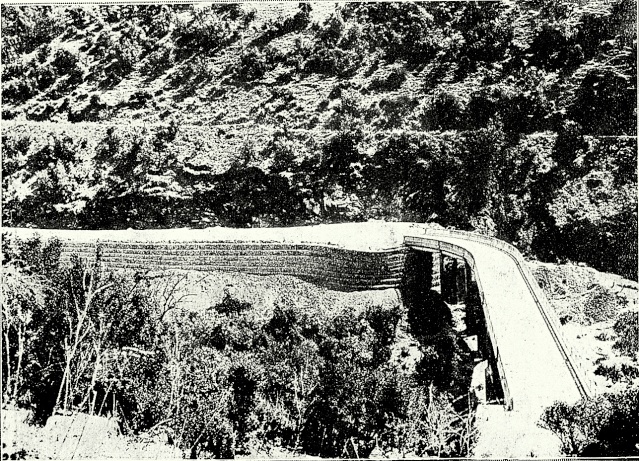

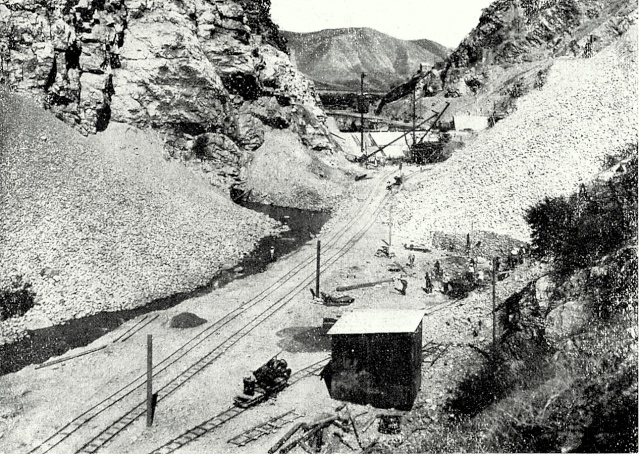

| page 22  Les Travaux Publics. Les Travaux Publics. Le Directeur général des Travaux Publics au Maroc a la haute direction du Service des Ponts et Chaussées, . des Ports, de l'Aconage, des Routes et Chemins de fer, de l'Hydraulique, du Service des Mines, du Service' de l'Architecture, du Service de la Marine marchande et des Pêches, '

C'est donc de la Direction Générale des Travaux Publics que dépend la réalisation d'une solide armature économique. Il fallait la construire rapidement pour permettre au jeune Maroc de faire figure de pays moderne. On verra, par les lignes et les photos qui vont suivre, que .dans ce domaine, pas plus que dans les autres, le Protectorat n'a failli à sa mission.

Avant l'établissement du Protectorat, il n'existait pas au Maroc de véritables ports, mais des rades foraines où se faisaient les opérations d'embarquement ou de débarquement au moyen d'allèges, lorsque la mer le permettait. Les prix de fret étaient, en conséquence, très élevés.

Le Maghzen avait fini par entrevoir la nécessité d'améliorer les moyens d'accès au pays. Aussi, quelques années avant notre installation, avait-il fait commencer une jetée-abri à Casablanca et exécuter un coharf à Safi. Pour le surplus, quais et magasins étaient rudimentaires, ainsi que l'outillage.

Tout était donc à créer lorsque fut signé le traité de Protectorat. En raison des difficultés d'accès de la côte marocaine et de l'importance des travaux à effectuer, on fut amené à porter presque tous les efforts du Protectorat sur Casablanca. Actuellement, ce port est au 7e rang des ports de France et de l'Afrique du Nord. Son trafic représente les huit dixièmes de celui du Maroc tout entier.

Sa sécurité absolue, sa situation à égale distance de Dakar et des ports du Nord, l'importance des moyens de manutention mis à la disposition des navires, la modicité des taxes qui y sont perçues, tout contribue à faire de Casablanca un port d'escale de plus en plus fréquenté, où les navires trouvent sans limitation du charbon, de l'eau douce, des légumes abondants et tout ce qui peut servir au ravitaillement du bord.

Agadir, Mogador, Safi, Mazagan, Fédhala, Rabat, Salé, Kénitra sont des ports plus ou moins importants, dont le développement est lié au développement de leur hinterland. Un des plus actifs est Kénitra, remarquable port fluvial, débouché de la riche région du Gharb.